Job-Angst in der Industrie: Wie Deutschlands Schlüsselbranche ins Wanken gerät

(cs) Beschäftigungsabbau, Auftragsflaute, Standortkrise – die Metall- und Elektroindustrie rutscht tiefer in die Rezession. Was das für den Arbeitsmarkt bedeutet – und warum Optimismus allein nicht reicht.

Die Angst ist zurück – leise, aber beharrlich. Sie zieht durch die Werkshallen, die Planungsbüros, die Produktionslinien der Republik. Während sich die deutsche Wirtschaft im dritten Rezessionsjahr in Folge festfährt, trifft es nun die tragende Säule der industriellen Wertschöpfung mit voller Wucht: die Metall- und Elektroindustrie (M+E). Und mit jedem verlorenen Arbeitsplatz schwindet nicht nur Perspektive – sondern auch Milliarden an Wirtschaftskraft.

Laut den neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamts ist die Zahl der Beschäftigten in Deutschlands größtem Industriezweig auf 3,82 Millionen gefallen – ein Minus von 14.000 Arbeitsplätzen. Seit Anfang 2023 summiert sich der Verlust bereits auf über 150.000 Stellen.

„Deutschland steckt in der längsten Wirtschaftskrise seit Gründung der Bundesrepublik“, sagt Lars Kroemer, Chefvolkswirt des Branchenverbands Gesamtmetall. Seine Worte klingen nicht wie Alarmismus, sondern wie eine Bestandsaufnahme. Die Lage ist ernst.

Die Kostenkrise – und ihre Folgen

Deutschlands Industrie ist noch immer hochproduktiv, im globalen Vergleich sogar unter den Top Ten. Doch diese Stärke reicht nicht mehr aus. Zu hoch sind die Belastungen am Standort geworden. „Wir haben ein massives Kostenproblem bei Energie, Steuern, Sozialabgaben und Bürokratie“, warnt Kroemer. Tatsächlich liegen die Lohnstückkosten – also die Arbeitskosten pro produzierter Einheit – in der deutschen Industrie inzwischen 22 Prozent über dem Schnitt von 27 anderen Industrieländern. Nur Lettland, Estland und Kroatien sind teurer. Das bestätigt auch Markus Steilemann, Präsident des Chemie-Verbandes VCI: „Wir müssen jetzt im Schulterschluss schnell handeln und mutig vorangehen“, sagt und betont: „Der Standort Deutschland ist im internationalen Vergleich zu teuer.“

Was das bedeutet, zeigt ein einfaches Rechenbeispiel: Jeder M+E-Arbeitsplatz, der verloren geht, kostet das Land über 100.000 Euro an Wertschöpfung. Im Vergleich zu 2019 sind das bereits rund 25 Milliarden Euro weniger.

Doch nicht nur die hohen Kosten drücken die Branche. Auch die Nachfrage bricht ein. Im Juli meldeten 42 Prozent der M+E-Unternehmen einen Auftragsmangel, der sich gegenüber dem Vormonat nochmals verschärft hat. Die Kapazitätsauslastung liegt nur noch bei 78 Prozent – Normal wären 85.

Die Folgen sind absehbar: Laut ifo-Sondererhebung planen 30 Prozent der Unternehmen in den kommenden Monaten Personalabbau, nur 8 Prozent wollen aufstocken. Eine Trendwende ist leider nicht in Sicht.

Gesamtmetall-Volkswirt Kroemer warnt daher eindringlich:

„Ohne eine mutige Reformagenda zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit wird die Deindustrialisierung nicht zu stoppen sein. Höhere Steuern wären absolut kontraproduktiv.“

Die Bundesregierung bemüht sich um Optimismus. Birgit Marschall, Parlamentskorrespondentin der Rheinischen Post, analysiert nüchtern:

„Der Bundesregierung ist es bislang nicht gelungen, für eine Stimmungswende zu sorgen. Das Kabinett hat zwar fleißig an Gesetzentwürfen gearbeitet, doch hängen geblieben sind nach den ersten 100 Tagen in der Öffentlichkeit eher die Unstimmigkeiten zwischen Union und SPD. Auch von der Reform beim Bürgergeld sind nur geringe Wirkungen zu erwarten. “

Auch die chemisch-pharmazeutische Industrie leidet unter einem Auftragsmangel. Hier ist die Lage aber nicht so ernst wie in der Metall- und Elektroindustrie. Die Produktion der Branche lag im Vorjahresvergleich leicht im Minus. Der genaue Blick zeigt: Pharma schreitet voran (+ 2 Prozent), die Chemie (- 3 Prozent) hinkt deutlich hinterher. Auch beim Umsatz liegt der Pharmabereich vorn (+ 5 Prozent), während die Chemiesparte schwächelt (- 2 Prozent). Zusammengefasst weist der Branchenumsatz im ersten Halbjahr ein kleines Minus (- 0,5 Prozent) auf. Die Beschäftigtenzahlen sind bislang stabil. Problematisch: Eine signifikante Zahl von Unternehmen hat bereits Anlagenschließungen und personelle Einschnitte angekündigt.

VCI-Präsident Markus Steilemann kommentiert die Lage so: „Die Lage bleibt angespannt. Unsere Branche produzierte im ersten Halbjahr rund 15 Prozent weniger als im Vorkrisenjahr 2018. Auch in anderen bedeutenden Wirtschaftszweigen sehen wir zweistellige Rückgänge. Für 2025 zeichnet sich in unserer Industrie keine Trendwende ab.“

Die Spaltung des Arbeitsgefühls

Interessanterweise bleibt der individuelle Zukunftsoptimismus der Beschäftigten bislang erstaunlich stabil – zumindest laut Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). In der Beschäftigtenbefragung von Mai/Juni 2025 gaben 89 Prozent der befragten Arbeitnehmer an, keinen Arbeitsplatzverlust zu befürchten – ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr (85 %).

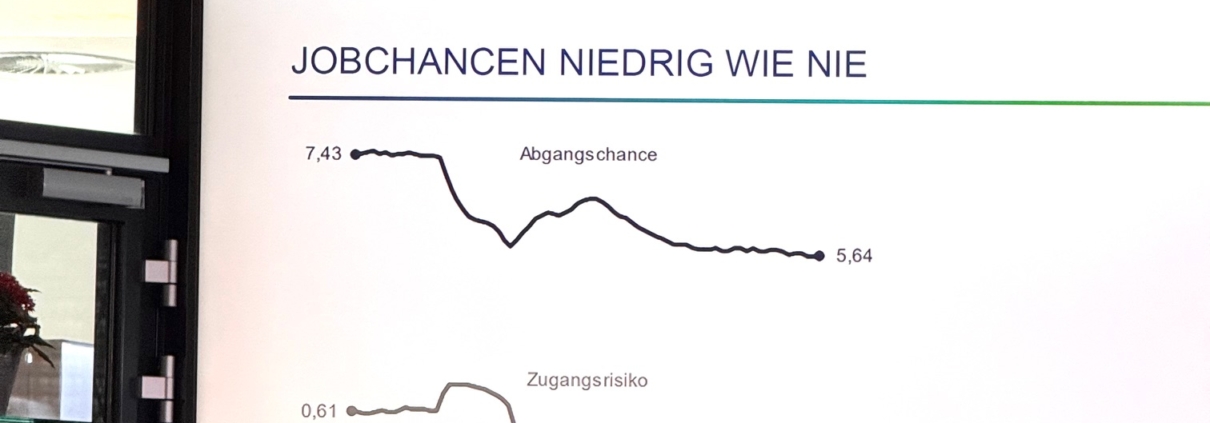

Doch der Eindruck täuscht. Der Anteil der sogenannten „Wechsler“, also Beschäftigte, die zwar mit einem Jobverlust rechnen, aber optimistisch sind, schnell etwas Neues zu finden, sank von 9 auf 5 Prozent. Die Zahl der Pessimisten, die den Verlust fürchten und sich keine neue Chance ausrechnen, blieb bei 5 Prozent – in der Industrie liegt dieser Anteil mit 8 Prozent deutlich höher.

Was die Pessimisten eint, ist die Sorge vor technologischem Abstieg: 53 Prozent von ihnen fürchten, dass der technische Fortschritt ihre beruflichen Fähigkeiten entwertet – unter den Optimisten teilen nur 17 Prozent diese Angst.

Zwischen Hochtechnologie und Handlungsstau

Der Arbeitsplatzabbau ist nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein gesellschaftliches Alarmsignal. Die deutsche Industrie, lange als Garant für Wohlstand, Stabilität und Innovation gefeiert, beginnt zu wanken. Der technologische Vorsprung schrumpft, die internationale Wettbewerbsfähigkeit sinkt – auch, weil Länder wie China schneller, günstiger und aggressiver in Zukunftstechnologien investieren.