Wie Wetterextreme zunehmend zum Risiko für Wachstum und Wohlstand werden

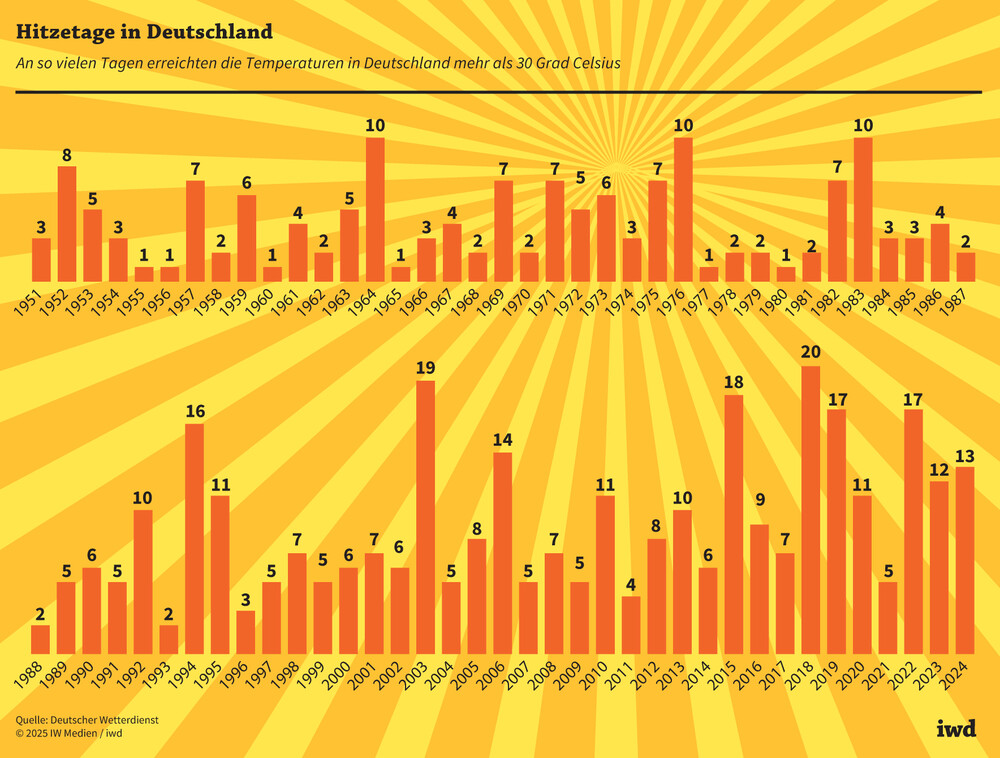

An so vielen Tagen erreichten die Temperaturen in Deutschland mehr als 30 Grad Celsius

(cs) Alle reden übers Wetter – sogar die Konjunkturforscher. Was zunächst nach Smalltalk klingt, hat inzwischen ernste ökonomische Hintergründe. Denn wie uns die Expertinnen und Experten des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln mitteilen: Extremwetterereignisse wie Hitzewellen, Überschwemmungen, Starkregen oder Waldbrände beeinflussen zunehmend auch die wirtschaftliche Entwicklung – kurzfristig wie langfristig. Die Konjunkturforschung bezieht deshalb mittlerweile nicht mehr nur klassische Indikatoren wie Arbeitslosenquote, Verbraucherpreise oder Investitionen in ihre Prognosen ein, sondern auch meteorologische Daten.

Das hat einen einfachen Grund: Die Häufung extremer Wetterereignisse bringt teils gravierende volkswirtschaftliche Schäden mit sich. Hitzewellen etwa erhöhen das Krankheits- und Sterberisiko, reduzieren die Arbeitsproduktivität – insbesondere bei Tätigkeiten im Freien – und treiben den Energieverbrauch durch zusätzliche Kühlung in Gebäuden und Industrieanlagen in die Höhe. Gleichzeitig können Kraftwerke bei hohen Temperaturen weniger effizient arbeiten oder ganz ausfallen, wenn etwa Kühlwasser fehlt oder Infrastrukturen beschädigt werden.

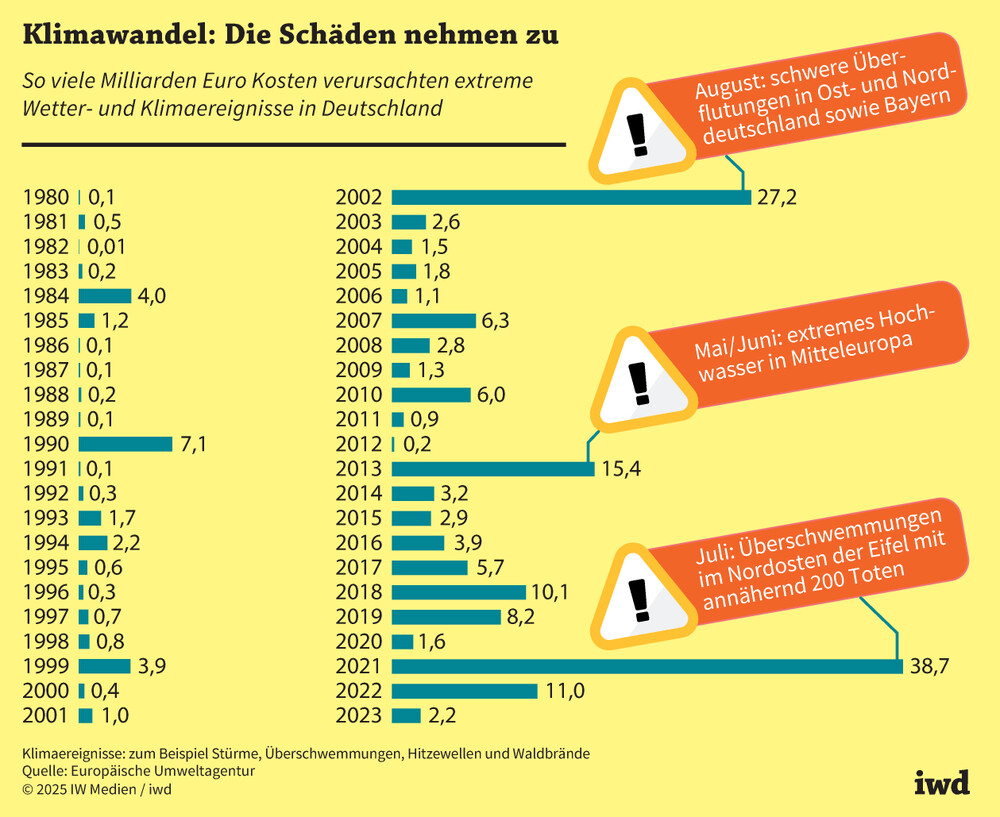

So viele Milliarden Euro Kosten verursachten extreme Wetter- und Klimaereignisse in Deutschland

Auch die Landwirtschaft ist massiv betroffen: Dürreperioden oder Starkregen führen zu Ernteausfällen und steigenden Preisen für Agrarprodukte. Nicht nur der Tourismus oder die Gastronomie, sondern auch Baugewerbe, Chemie- und Papierindustrie leiden unter extremen Wetterbedingungen, die ihre Produktion einschränken oder verteuern. Beispielhaft zeigt sich dies beim Niedrigwasser: Es beeinträchtigt den Binnenschiffsverkehr und unterbricht Lieferketten, etwa bei wichtigen Rohstoffen.

Besonders kritisch sind die Folgen für die Infrastruktur. Überflutete Straßen und Schienenwege, Stromausfälle oder Schäden an Kommunikationsnetzen stören nicht nur den Alltag, sondern auch die wirtschaftliche Aktivität in ganzen Regionen – teils über Jahre hinweg. Die Flutkatastrophe 2021 mit Schäden von fast 39 Milliarden Euro ist hierfür ein eindrückliches Beispiel.

Hinzu kommen finanzielle Belastungen für den Staat: Steuereinnahmen brechen in Krisenregionen ein, während die Ausgaben für Wiederaufbau und Hilfsmaßnahmen sprunghaft steigen. Je häufiger und heftiger Klimaereignisse auftreten, desto mehr geraten auch die öffentlichen Haushalte unter Druck.

Wirtschaft und Klima lassen sich also nicht mehr getrennt betrachten. Kurzfristige Wettervorhersagen und langfristige Klimamodelle werden zu festen Bestandteilen der Konjunkturanalyse. Besonders schwierig wird es, wenn sich Wetterrisiken mit anderen Unsicherheiten wie geopolitischen Krisen überlagern – und so wirtschaftliche Prognosen zur Herausforderung machen.

Die zentrale Frage lautet daher: Wie muss sich unsere Wirtschaft anpassen, damit sie gegenüber dem Klimawandel widerstandsfähiger wird – und was kann jede und jeder von uns dazu beitragen?