Fachkräftelücke wächst weiter – trotz Beschäftigungszuwachs > Was nun zu tun ist!

(cs) Trotz anhaltender Unsicherheiten in Politik und Wirtschaft zeigt die neue Arbeitsmarktfortschreibung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW): Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland wird bis 2028 weiter steigen. Doch gleichzeitig klafft eine immer größere Lücke zwischen Angebot und Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften. Der demografische Wandel schlägt voll durch – und die Zuwanderung allein wird das Problem kaum lösen können.

Ein paradoxer Arbeitsmarkt

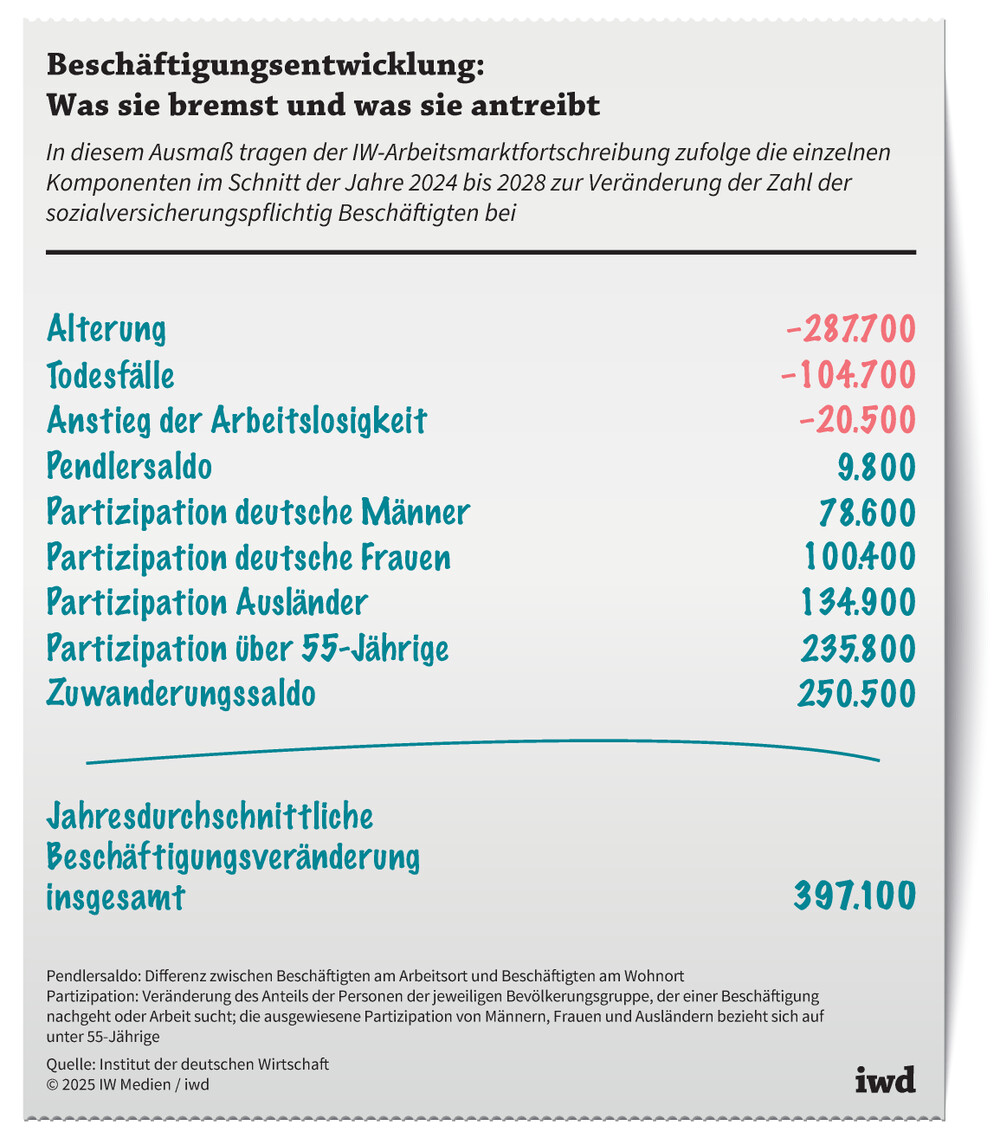

Auf den ersten Blick wirkt es widersprüchlich: Während der Arbeitsmarkt zwischen 2024 und 2028 jährlich um knapp 400.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Beschäftigte wachsen soll, prognostiziert das IW für das Jahr 2028 dennoch einen Mangel von rund 768.000 qualifizierten Arbeitskräften. Der Grund liegt in der Struktur des Wachstums – und in den langfristigen demografischen Trends.

Denn zwar steigt die Gesamtzahl der Beschäftigten, doch viele davon verfügen nicht über die Qualifikationen, die in zentralen Branchen dringend benötigt werden. Vor allem altersbedingte Abgänge aus dem Arbeitsmarkt verschärfen die Lage. Die Generation der Babyboomer geht in Rente – und es kommen zu wenige qualifizierte Nachwuchskräfte nach.

In diesem Ausmaß tragen der IW-Arbeitsmarktfortschreibung zufolge die einzelnen Komponenten im Schnitt der Jahre 2024 bis 2028 zur Veränderung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bei

Differenzierte Entwicklungen nach Berufsgruppen

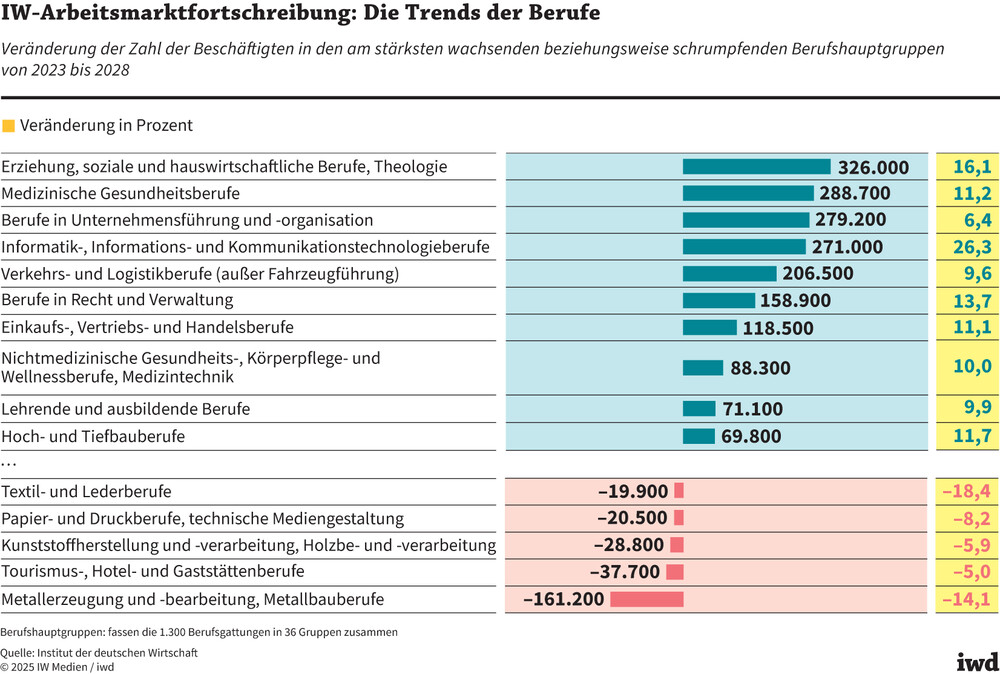

Die IW-Fortschreibung zeigt klare Unterschiede je nach Berufsbild: Besonders starke Zuwächse sind in sozialen, medizinischen, IT- sowie organisatorischen Berufen zu erwarten. So werden in Erziehungs- und sozialen sowie hauswirtschaftlichen Berufen bis 2028 etwa 326.000 neue sozialversicherungspflichtige Jobs entstehen. Auch in der IT, im Gesundheitswesen sowie im Bereich Unternehmensorganisation ist ein deutlicher Beschäftigungsanstieg absehbar.

Am anderen Ende des Spektrums: klassische Industrieberufe. In den Metallberufen etwa wird ein Rückgang um mehr als 160.000 Beschäftigte erwartet. Insgesamt rechnet das IW mit einem Abbau von knapp 190.000 Jobs in der Industrie – ein Minus von 2,8 Prozent.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten in den am stärksten wachsenden beziehungsweise schrumpfenden Berufshauptgruppen von 2023 bis 2028

Qualifikation bleibt Schlüsselproblem

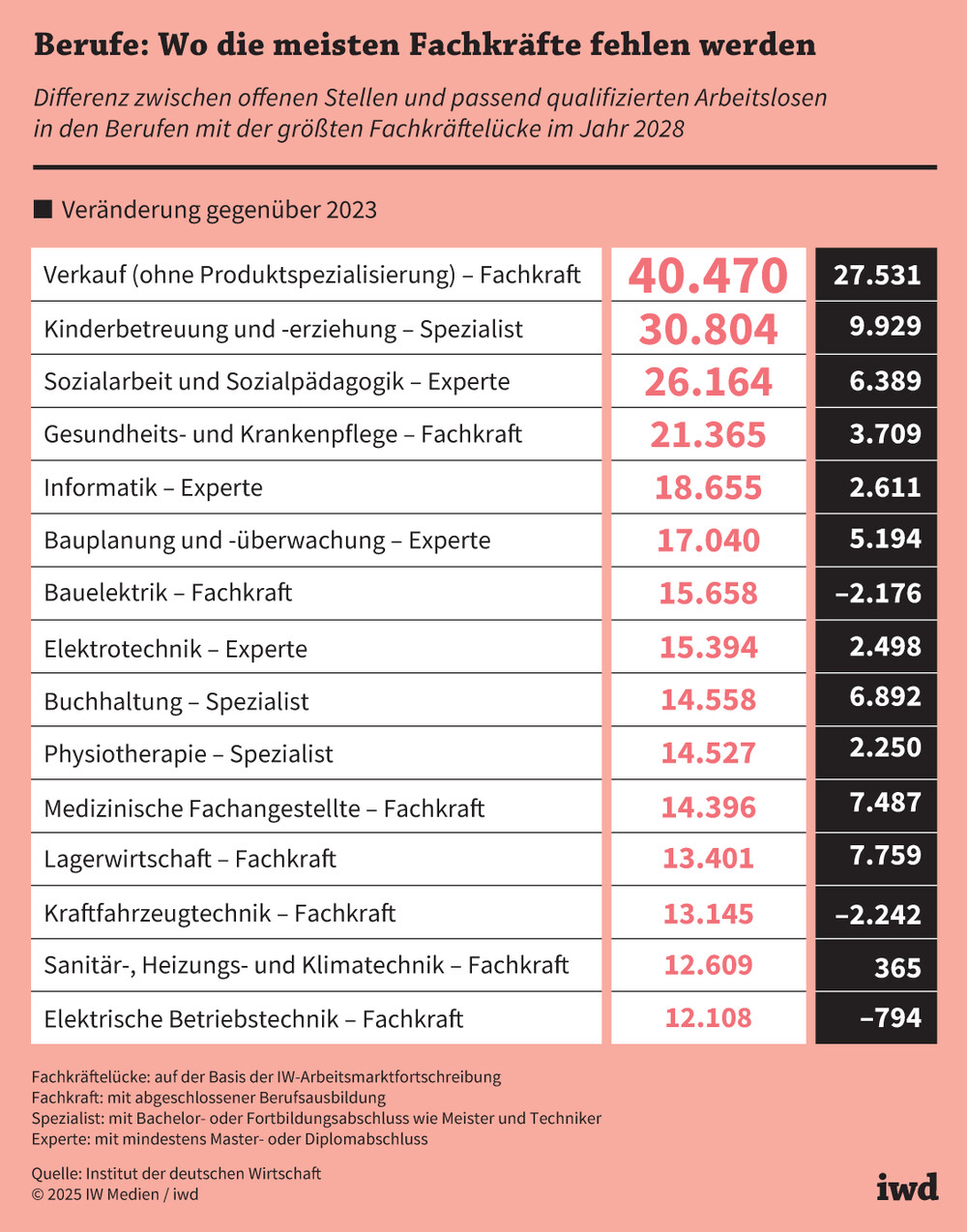

Ein wichtiger Aspekt: Der Fachkräftemangel ist nicht gleichzusetzen mit einem allgemeinen Arbeitskräftemangel. Während in bestimmten Branchen Jobs wegfallen, bleiben andere Stellen mangels qualifizierter Bewerber unbesetzt. Im Jahr 2023 konnten laut IW rund 600.000 offene Stellen rechnerisch nicht besetzt werden – trotz konjunktureller Abkühlung. Und der Trend zeigt nach oben.

Besonders betroffen: der Einzelhandel. Für den Verkaufsbereich werden bis 2028 über 40.000 Fachkräfte fehlen. Auch Ostdeutschland sieht sich einem besonderen Druck ausgesetzt, da dort die alternde Bevölkerung noch stärker durchschlägt. Die Lücke bei beruflich ausgebildeten Fachkräften dürfte dort besonders stark wachsen.

Differenz zwischen offenen Stellen und passend qualifizierten Arbeitslosen in den Berufen mit der größten Fachkräftelücke im Jahr 2028

Zuwanderung bleibt Hoffnungsträger – mit Einschränkungen

Ein zentraler Hebel zur Abfederung des Fachkräftemangels bleibt die qualifizierte Zuwanderung. Doch hier zeigt die Entwicklung zuletzt Rückschritte: Die Zuwanderungszahlen sind deutlich gesunken, was auch die IW-Prognosen dämpft. Zwar bleibt Migration der einzige Faktor, der die demografische Entwicklung ansatzweise ausgleichen kann – doch allein wird sie den Bedarf nicht decken.

Hinzu kommt, dass sich die Arbeitsmarktbeteiligung insgesamt langsamer erhöht als erhofft – insbesondere bei älteren Beschäftigten und innerhalb der deutschen Bevölkerung.

Ausblick: Maßnahmen dringend notwendig

Auch wenn Prognosen in Krisenzeiten mit Vorsicht zu genießen sind – Corona, der Ukrainekrieg, ein erratischer US-Präsident und geopolitische Unsicherheiten erschweren langfristige Planungen –, bleiben die strukturellen Herausforderungen am deutschen Arbeitsmarkt bestehen.

Die IW-Zahlen mahnen: Mehr Ausbildung, gezielte Weiterqualifizierung, aktive Fachkräftezuwanderung und flexible Beschäftigungsmodelle sind zwingend notwendig, um die Fachkräftelücke zu schließen. Andernfalls droht Deutschland, trotz steigender Beschäftigungszahlen, ein gefährlicher Engpass bei den qualifizierten Kräften, die Wirtschaft und Gesellschaft dringend brauchen.