Neue Podcastfolge der „Düsseldorfer Wirtschaft“: Lust auf Handwerk – Entdecke deine Zukunft! (eine Zusammenfassung gibt es heute Abend auch auf Antenne Düsseldorf)

Screenshot

(ud) Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung spricht Gesamtmetall-Präsident Dr. Stefan Wolf über die Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft. Die von Ex-US-Präsident Trump verhängten Zölle seien eine zusätzliche Belastung für die Automobilbranche, aber nicht ihr Todesstoß. Europa müsse wirtschaftlich und sicherheitspolitisch selbstbewusster auftreten, um nicht zwischen den USA und China zerrieben zu werden.

Kritisch sieht Wolf die aktuelle Wirtschafts- und Sozialpolitik in Deutschland: Hohe Energiepreise, Bürokratie und Unternehmenssteuern gefährden den Standort. Die SPD dränge auf eine Politik, die nicht den Wahlergebnissen entspreche, während CDU-Chef Friedrich Merz noch klare Signale für einen echten Politikwechsel setzen müsse.

Zur Energiepolitik fordert Wolf gesenkte Netzentgelte, eine Debatte über Kernkraft sowie einen flexibleren Kohleausstieg. Das Verbrenner-Aus 2035 müsse überdacht werden, da E-Autos mit Kohlestrom keine nachhaltige Lösung seien.

Arbeit dürfe nicht nur als Belastung gesehen werden, sondern müsse wieder als erfüllender Teil des Lebens betrachtet werden – gerade im internationalen Wettbewerb mit Ländern wie Indien oder China.

(cs) Gastronomiebetreibende aufgepasst: Die Bewerbungsphase für den METRO GastroPreis 2025 ist eröffnet! Unterstützt von DISH by METRO, bietet der renommierte Award in diesem Jahr noch mehr Chancen auf Anerkennung und Förderung. Mit der neuen Kategorie „Gastro-Booster“ werden nun insgesamt sechs Gewinnerbetriebe ausgezeichnet: Drei für ihre innovativen Konzepte in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Team – und drei weitere erhalten gezielte Unterstützung, um ihre Ideen weiterzuentwickeln.

Das gibt es zu gewinnen: Neben der glamourösen Preisverleihung und viel Anerkennung erhalten die drei Award-Gewinner jeweils ein METRO Einkaufsguthaben in Höhe von 1.000 Euro. Die Gastro-Booster-Sieger profitieren zusätzlich von maßgeschneiderter Unterstützung:

Ein besonderes Highlight: Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden zur Rolling Pin Convention 2025 nach Düsseldorf eingeladen. Das Branchenevent mit über 10.000 Gästen, Spitzenköchinnen, Sommeliers und Expertinnen findet erneut auf dem Areal Böhler statt – ein absolutes Muss für die Gastronomie-Szene!

So läuft die Bewerbung ab:

Die Fachjury entscheidet: Ein Expertenteam aus neun Branchenprofis wählt die besten Konzepte aus. In Dreier-Teams werden die Gewinner für die jeweiligen Kategorien bestimmt:

Jetzt mitmachen und die Zukunft der Gastronomie mitgestalten!

Alle Details und Teilnahmebedingungen unter: www.metro.de/metro-gastropreis.

Foto: Flughafen Düsseldorf

(cs) Sport auf der Startbahn? Liegestütze auf dem Rollfeld? Was klingt wie eine verrückte Wette, ist am Düsseldorfer Flughafen längst Realität! Mit DUSaktiv startet ein innovatives Fitnessprogramm, das in den frühen Morgenstunden die Start- und Landebahn in eine sportliche Trainingsarena verwandelt.

Was als firmeninternes Gesundheitsprojekt begann, entwickelt sich jetzt weiter: Künftig können auch Sportvereine aus der Nachbarschaft die besondere Trainingslocation nutzen. Das stärkt nicht nur die Fitness, sondern auch den Zusammenhalt zwischen Flughafen und Region.

„Unsere Mitarbeitenden sprinten nicht nur für reibungslose Abläufe im Terminal, sondern ab sofort auch regelmäßig über die Startbahn“, sagt Ellen Kirschenfauth, Leiterin Human Resources am Airport. „Ein revolutionäres Konzept unseres Gesundheitsmanagements!“

Pradeep Pinakatt, kaufmännischer Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der Flughafen Düsseldorf GmbH, ergänzt: „DUSaktiv bringt unser Team auf Trab und bietet gleichzeitig einen Mehrwert für die Region. Ein perfekter Baustein unserer Strategie ‚Für Mitarbeiter & Region‘.“

Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung, hebt hervor: „Als exzellenter Airport brauchen wir nicht nur topfitte Teams, sondern auch starke Nachbarn. Deshalb öffnen wir unser einzigartiges Trainingsgelände jetzt auch für Vereine aus der Umgebung.“

Die ersten Sportvereine sind bereits begeistert – so auch der Lohausener Sport-Verein 1920 e.V. „Eine fantastische Idee des Flughafens“, freut sich Peter Frymuth, Zweiter Vorsitzender des LSV. „Sportflächen sind immer knapp, deshalb haben wir uns sofort einen wöchentlichen Slot gesichert.“

Ob Mitarbeitende oder Vereine – mit DUSaktiv wird der Düsseldorfer Flughafen jetzt auch zum Hotspot für Fitness und Teamgeist!

(cs) Die Arbeitsmarktlage in Düsseldorf zeigt sich im März 2025 weiterhin herausfordernd. Trotz eines traditionell belebenden Frühjahreseffekts ist die Arbeitslosenquote leicht gestiegen.

Die Arbeitslosenquote lag im März 2025 bei 8,0 Prozent und stieg damit um 0,1 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat. Im Vorjahresmonat betrug die Quote noch 7,7 Prozent. Insgesamt waren 28.627 Menschen arbeitslos gemeldet, was einem Anstieg von 1,0 Prozent im Vergleich zum Februar 2025 und 6,1 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Besonders betroffen war die Gruppe der Langzeitarbeitslosen mit einem Anstieg von 1,7 Prozent zum Vormonat. Positiv entwickelte sich hingegen die Situation junger Menschen unter 25 Jahren: Ihre Arbeitslosigkeit sank um 1,6 Prozent, was auf eine verstärkte Nachfrage nach Absolventinnen und Absolventen zurückzuführen ist.

Im März meldeten sich 1.908 zuvor erwerbstätige Personen arbeitslos, 5,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig konnten 1.460 Personen durch die Aufnahme einer neuen Erwerbstätigkeit ihre Arbeitslosigkeit beenden – ein Rückgang um 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Agentur für Arbeit betreut Menschen, die Arbeitslosengeld I (SGB III) beziehen, während das Jobcenter für die Grundsicherung (SGB II, „Bürgergeld“) zuständig ist.

Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen ist weiterhin rückläufig. Im März 2025 meldeten Düsseldorfer Unternehmen 1.025 neue Stellen, was einem Minus von 7,7 Prozent zum Februar und 9,6 Prozent zum Vorjahr entspricht. Seit Jahresbeginn wurden 3.002 Stellen gemeldet – ein Rückgang von 24,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Der Bestand offener Stellen lag im März bei 4.755, ein Minus von 4,7 Prozent gegenüber dem Vormonat und 15,9 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Zurückhaltung der Unternehmen bei Neueinstellungen zeigt die weiterhin bestehende Unsicherheit am Arbeitsmarkt.

Laut der aktuellen Statistik waren Ende September 2024 insgesamt 460.329 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, was einer leichten Zunahme von 1.462 Personen oder 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die wirtschaftliche Lage in Düsseldorf beeinflusst weiterhin den Arbeitsmarkt. Trotz eines leichten Wachstums der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bleibt die Entwicklung der Arbeitslosigkeit eine Herausforderung. Die verhaltene Einstellungsbereitschaft der Unternehmen dämpft die Chancen für Arbeitsuchende. Entscheidend wird sein, wie sich der Markt in den kommenden Monaten entwickelt und ob neue wirtschaftliche Impulse für eine Belebung sorgen können.

Arndt Kirchhoff, Präsident von Unternehmer NRW

(cs) Die Diskussion um die Streichung eines Feiertags polarisiert: Während die einen um fehlende Erholung und eine zunehmende Belastung der Arbeitnehmer fürchten, sehen andere darin eine Chance, die Wirtschaft anzukurbeln und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu steigern. Laut Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) könnte ein zusätzlicher Arbeitstag das BIP je nach Berechnungsmethode um fünf bis 8,6 Milliarden Euro erhöhen.

Deutschlands Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen: Die geplante Investitionsoffensive verursacht hohe Kosten, während gleichzeitig die Baby-Boomer-Generation in Rente geht. Viele Ökonomen sprechen sich daher für die Abschaffung eines Feiertags aus – nicht nur als symbolischen Akt, sondern als reale Maßnahme zur Steigerung der Produktivität. Ein Blick nach Dänemark zeigt, dass unser skandinavischer Nachbar bereits im vergangenen Jahr einen Feiertag gestrichen hat, um mehr Mittel für den Staatshaushalt bereitzustellen. Dort sollen durch die Maßnahme 400 Millionen Euro zusätzlich in die Staatskasse fließen. Im Gegenzug wurden die Löhne der Arbeitnehmer angepasst.

Gewerkschaften wie Verdi vertreten jedoch eine gegenteilige Position. In den aktuellen Tarifverhandlungen des Öffentlichen Dienstes fordern sie nicht nur eine Reduzierung der Arbeitszeit, sondern auch drei zusätzliche freie Tage pro Jahr – bei vollem Lohnausgleich. Dabei zeigen Berechnungen des IW, dass ein zusätzlicher Werktag die Wirtschaftsleistung um Milliarden steigern könnte.

In einem Kalenderjahr gibt es etwa 250 Arbeitstage, ohne Wochenenden und Feiertage. Das bedeutet, dass ein Feiertag rund 0,4 Prozent der gesamten Arbeitszeit ausmacht. Ein zusätzlicher Werktag würde demnach die Wirtschaftsleistung um bis zu 0,2 Prozent erhöhen, was einem Wachstum von bis zu 8,6 Milliarden Euro entspricht. Allerdings profitieren nicht alle Branchen gleichermaßen von einem zusätzlichen Arbeitstag.

Ein entscheidender Faktor ist, inwiefern Arbeitszeit nachgeholt oder vorgearbeitet werden kann. Während der Handel und die Industrie von einem zusätzlichen Werktag profitieren könnten, hat die Bauwirtschaft beispielsweise saisonale Einschränkungen. Hier macht es einen großen Unterschied, ob ein Feiertag im Sommer oder Winter gestrichen wird – denn bei ungünstigen Wetterbedingungen stehen die Baukräne ohnehin still.

Die Abschaffung eines Feiertags wäre aufgrund der föderalen Struktur Deutschlands komplex. Feiertage werden auf Länderebene geregelt, sodass jedes Bundesland einzeln über eine Streichung entscheiden müsste. Dies könnte zu uneinheitlichen Regelungen und Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Bundesländern führen. Dennoch bleibt die Frage bestehen, ob eine solche Maßnahme langfristig notwendig ist, um die wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen.

Angesichts des demografischen Wandels und der drohenden Fachkräfteengpässe sehen viele Experten die Notwendigkeit, mehr zu arbeiten, anstatt weniger.

„Klar ist, dass wir vor einem riesigen demografischen Problem stehen. Künftig werden mehr Arbeitnehmer in Rente gehen, als Jüngere nachrücken. Daher müssen wir nicht darüber reden, weniger zu arbeiten, sondern mehr“, sagt IW-Experte Christoph Schröder.

Arndt Kirchhoff, Präsident von Unternehmer NRW, unterstützt diesen Gedanken: „Ganz grundsätzlich begrüße ich diese Debatte sehr, denn wir brauchen in unserem Land schnellstmöglich wieder ein neues Bewusstsein für die Bedeutung von Arbeit. Dazu gehört auch, uns an den Gedanken zu gewöhnen, wieder länger und auch mehr arbeiten zu müssen. Die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter wird massiv abnehmen. Wir werden um eine Erhöhung des Arbeitsvolumens nicht herumkommen. Deshalb bin ich sehr dafür, die Streichung eines Feiertags ernsthaft ins Auge zu fassen.“, sagte Kirchhoff der Rheinischen Post.

Die Debatte um die Abschaffung eines Feiertags bleibt kontrovers. Während die einen die wirtschaftlichen Vorteile betonen, befürchten andere eine zunehmende Belastung der Arbeitnehmer. Fest steht: Deutschland steht vor großen Herausforderungen in der Fachkräftesicherung und Wirtschaftsentwicklung. Die Frage, ob mehr Arbeitstage eine Lösung sein können, wird weiterhin intensiv diskutiert werden.

Foto: Worldskills-Germany

(cs) Die Vorbereitungen für die EuroSkills 2027, die vom 22. bis 26. September 2027 in Düsseldorf stattfinden, laufen auf Hochtouren. Bei einem aktuellen Sponsorenmeeting, bei dem wir heute als Redaktion eingeladen waren, wurden zentrale Eckpunkte für die Planung und Umsetzung dieses Großevents besprochen. Die EuroSkills sind die Europameisterschaft der Berufe, bei der rund 800 junge Fachkräfte im Alter von 18 bis 25 Jahren aus 50 Berufsfeldern gegeneinander antreten werden. Erwartet werden über 150.000 Besucherinnen und Besucher, darunter viele Schülerinnen und Schüler sowie Ausbilderinnen und Ausbilder.

Den offiziellen Startschuss für das Projekt markierte die Übergabe des Förderbescheids im Düsseldorfer Rathaus. Die Veranstaltung wird mit insgesamt zehn Millionen Euro gefördert: je fünf Millionen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie von den Ministerien des Landes Nordrhein-Westfalen für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS NRW) und für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie (MWIKE NRW).

Als Austragungsort wurde die Messe Düsseldorf gewählt. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Organisation internationaler Veranstaltungen und als Ausbildungsbetrieb bietet sie den optimalen Rahmen für die EuroSkills 2027. Die Stadt Düsseldorf wird somit zur europäischen Bühne für die besten Nachwuchsfachkräfte und zeigt einmal mehr ihre Kompetenz als Standort für internationale Großveranstaltungen.

Die Eröffnungsfeier findet am 22. September 2027 im PSD Dome statt. Vom 23. bis 25. September messen sich die Teilnehmenden in ihren jeweiligen Berufsfeldern, bevor am 26. September die Abschlusszeremonie stattfindet.

Die EuroSkills werden auch kommunikativ breit aufgestellt. Neben der starken Präsenz im Düsseldorfer Stadtbild wird mit über 720 Millionen Medienkontakten in ganz Europa gerechnet. Bis zu 700 Medienteams werden erwartet. Zudem sind begleitende Maßnahmen wie Schülerzeitungswettbewerbe und Handouts in Schulen geplant. Auch das Maskottchen „Skilly“ kann bereits für Veranstaltungen gebucht werden.

Die Landesregierung setzt mit den EuroSkills 2027 bewusst einen Fokus auf die Themen Ausbildung und Fachkräftesicherung. Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels sehen viele Unternehmen die Notwendigkeit, sich verstärkt als Ausbildungsbetriebe zu positionieren. Die Veranstaltung bietet eine hervorragende Plattform, um jungen Menschen die duale Ausbildung näherzubringen.

Zudem werden zentrale Zukunftsthemen wie „Future Skills“ und „Green Skills“ integriert. Diese Schwerpunkte unterstreichen die Bedeutung nachhaltiger und innovativer Berufsfelder für die kommenden Generationen.

Für die Planungen in 2027 sollten auch weitere Bildungsinitiativen berücksichtigt werden. So könnte die Veranstaltung „Lust auf Soziales und Pflege“, die voraussichtlich ebenfalls im Herbst 2027 stattfinden wird, in das Konzept der EuroSkills integriert werden. Ziel ist es, Synergien zu nutzen und die Sichtbarkeit der beruflichen Ausbildung in verschiedenen Bereichen weiter zu stärken.

Die EuroSkills 2027 sind somit weit mehr als ein Wettbewerb: Sie sind eine große Chance, die Bedeutung der beruflichen Bildung europaweit hervorzuheben, neue Netzwerke zu schaffen und junge Menschen für eine qualifizierte Ausbildung zu begeistern.

Auch das Team vom NRW-Arbeitsministerium und die Stadt-Vertreter, hier in unserem Rathaus, freuen sich auf die EuroSkills. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf

(ud) Am 28. und 29. März 2025 fand bereits zum vierten Mal der ElectronicPartner Kongress im Crowne Plaza Hotel Düsseldorf-Neuss statt. Mit rund 1.000 Teilnehmenden war die Veranstaltung erneut ausgebucht. EP:Mitglieder, MEDIMAX Franchisepartnerinnen und -partner sowie die Industrie kamen zusammen, um sich über aktuelle Entwicklungen der Branche auszutauschen, neue Impulse zu erhalten und die Weichen für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft zu stellen.

Der Kongress bot mit über 80 Workshops zu 42 Themen ein breites Spektrum an Fachwissen. Von Vertriebsstrategien für Produktneuheiten über innovative Marketingkonzepte bis hin zu Personal-Recruiting: Durch die interaktiven Formate erhielten die Teilnehmenden kompaktes Wissen und neue Ideen für ihre Geschäfte und Märkte. Neben Workshops von Mitarbeitenden der Verbundgruppenzentrale präsentierten rund 40 Industriepartner ihre neuesten Produkte, Technologien und Konzepte für den Fachhandel. Zwischen den Vorträgen waren die Ausstellerstände gut besucht – auch Leif Lindner, CEO der IFA Berlin, war der Einladung gefolgt und mit einem eigenen Stand vertreten.

Marco Lindau, Inhaber von EP:Lindau, berichtet über seinen Kongress-Besuch: „Der persönliche Austausch ist durch nichts zu ersetzen. Die Atmosphäre gleicht einem jährlichen Klassentreffen. Alle haben Spaß, sind wissbegierig und das wichtigste: Wir kehren mit einem Koffer voller Ideen, neuen Inspirationen und wertvollem Know-how zurück zu unserem Tagesgeschäft.“ Dem pflichtet auch MEDIMAX Neu-Inhaber Christopher Rilke bei: „Das ist mein erster Kongress und ich komme auf jeden Fall wieder! Die Kontakte, die ich hier zu Industrievertretern und anderen Unternehmern knüpfe, als auch das breite Workshopangebot machen den Kongress für mich ab jetzt zu einer Pflichtveranstaltung.“

WENDEpunkt und ein neues Reparaturnetzwerk

Einer der meistbesuchten Stände war der von WENDEpunkt: Das Interesse an der Marke für nachhaltige Energielösungen ist anhaltend groß. Zahlreiche Mitglieder informierten sich sowohl über die Entwicklungen im Bereich erneuerbare Energien als auch über das erweiterte Service-, Dienstleister- und Produktportfolio von WENDEpunkt. „Dieser Markt ist sehr dynamisch und auch nicht immer leicht zu durchblicken – genau hier setzen WENDEpunkt Geschäftsführer Christoph Eickmanns und sein Team an. Mit ihren ganzheitlichen Lösungen holen sie sowohl bereits erfahrene Unternehmer ab als auch Neulinge, die in den Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Erneuerbare Energien einsteigen wollen“, erklärt ElectronicPartner Vorstand Friedrich Sobol.

Auch das von ElectronicPartner in Zusammenarbeit mit Telering geplante „Reparaturnetzwerk“ war ein wichtiges Thema auf dem diesjährigen Kongress. Gardy Kanzian, Leiterin Reparaturservices, informierte gemeinsam mit den Partnerunternehmen Weyrauch Repair, Krix Academy, ASWO und Wertgarantie über das neue Konzept. „Wir gehen das Thema gezielt an: Gardy Kanzian hat tolle Arbeit geleistet und aktiv ‚rekrutiert‘: Alle interessierten Händlerinnen und Händler können sich seit dem Wochenende für die Teilnahme am geplanten Netzwerk melden und ihre Kompetenzen und Kapazitäten angeben“, erklärt ElectronicPartner Vorstand Matthias Assmann.

Abendveranstaltung und Fazit

Abgerundet wurde die zweitägige Veranstaltung am Samstagabend durch eine große Gala unter dem Motto „Der Kongress rockt“. Nachdem Friedrich Sobol in seiner Ansprache allen Anwesenden für ihr Engagement in 2024 gedankt und sie auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 eingeschworen hatte, konnte die Party beginnen. Zum Sound der Top-Acts „Sweet“ und „Manfred Mann’s Earth Band“ verwandelten die Teilnehmenden das Crown-Plaza Hotel in ein Rock-Konzert.

„Mit seinem interaktiven Format, der gezielten Themenauswahl und den wichtigsten Produkttrends konnte der ElectronicPartner Kongress erneut überzeugen“, fasst Matthias Assmann zusammen und ergänzt: „Mitglieder, Franchisepartner aber auch die Industrie haben uns gespiegelt, wie effektiv unsere Veranstaltung für sie ist. Diese positive Resonanz beweist: Der Kongress ist nicht nur eine Plattform für Wissenstransfer, sondern auch ein bedeutendes Netzwerk-Event, das wichtige Weichen für einen starken und zukunftsfähigen Elektronikfachhandel stellt.“

Foto: cs

(cs) Ist Künstliche Intelligenz (KI) für Ihr Unternehmen relevant? Und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um KI-Systeme gewinnbringend einzusetzen? Beim diesjährigen Frühjahrskongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft (GfA) in Aachen präsentierte das Kompetenzzentrum WIRKsam einen neuen Innovationsworkshop. Dieser bietet Unternehmen eine realistische und nachhaltige Einschätzung ihres KI-Potenzials, identifiziert konkrete Anwendungsfälle und überprüft deren Machbarkeit.

Wer fundierte Entscheidungen über den Einsatz von KI treffen will, benötigt mehr als einen allgemeinen Readiness-Check für das gesamte Unternehmen. Die Erfahrung von WIRKsam zeigt, dass KI-Lösungen immer spezifische Unternehmensbereiche betreffen – mit jeweils individuellen Anforderungen und Rahmenbedingungen.

Der Innovationsworkshop von WIRKsam setzt genau hier an: Gemeinsam mit KI-Expert:innen und Arbeitsforscher:innenerarbeiten Unternehmen zentrale Aktionsfelder, analysieren Problemstellungen und identifizieren Verbesserungspotenziale. Dabei werden Prozesse herausgefiltert, die sich für eine KI-Unterstützung eignen.

Prof. Dr.-Ing. Ingo Elsen, Mitglied der wissenschaftlichen Leitung des MASKOR-Instituts bei WIRKsam, betont: „Mit unserem Workshop bieten wir Unternehmen einen niederschwelligen Einstieg in die Nutzung von KI – bei gleichzeitig überschaubarem und kalkulierbarem Aufwand.“ Die enge Zusammenarbeit mit den Forschenden schafft ein gemeinsames Verständnis, eine einheitliche Sprache und eine Vertrauensbasis für die KI-Implementierung.

Ein zentraler Untersuchungsschwerpunkt ist die Frage, welchen nachweislichen Mehrwert KI für ein Unternehmen generieren kann. Dazu gehören unter anderem:

Dr. Andrea Altepost, Arbeitsforscherin und Mitleiterin von WIRKsam, ruft Unternehmen zur Teilnahme auf: „Testen Sie uns! Die ersten fünf Unternehmen, die sich melden, erhalten den Innovationsworkshop kostenlos.“

Der dreistufige Workshop beleuchtet nicht nur technische Aspekte, sondern auch die menschliche Komponente: Welche Haltung haben Mitarbeitende gegenüber KI? Welche Qualifikationen sind bereits vorhanden, und wo besteht Schulungsbedarf? Frühzeitige Einbindung der Belegschaft und Betriebsvertretung stellt sicher, dass die KI-Integration nachhaltig und akzeptiert erfolgt. Gleichzeitig wird überprüft, ob der Digitalisierungsgrad des Unternehmens eine erfolgreiche KI-Nutzung ermöglicht.

Nach dem Workshop haben Unternehmen eine fundierte Entscheidungsgrundlage – und können direkt mit der Umsetzung starten.

Das Kompetenzzentrum WIRKsam wurde im November 2021 gegründet und betreibt ein Reallabor auf dem euronova CAMPUS in Hürth. Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unter dem Förderkennzeichen 02L19C600ff, bringt WIRKsam fünf Forschungsinstitute, drei Enabler, elf Anwendungsunternehmen und elf Value-Partner zusammen.

Beteiligte Forschungsinstitute sind unter anderem:

Das WIRKsam-Reallabor in Studio 6 auf dem euronova CAMPUS ermöglicht einen praxisnahen Einblick in die aktuelle Forschung. Unternehmen können hier Demonstratoren mit KI-Einsatz live erproben und gemeinsam mit Forschenden an innovativen Lösungen arbeiten.

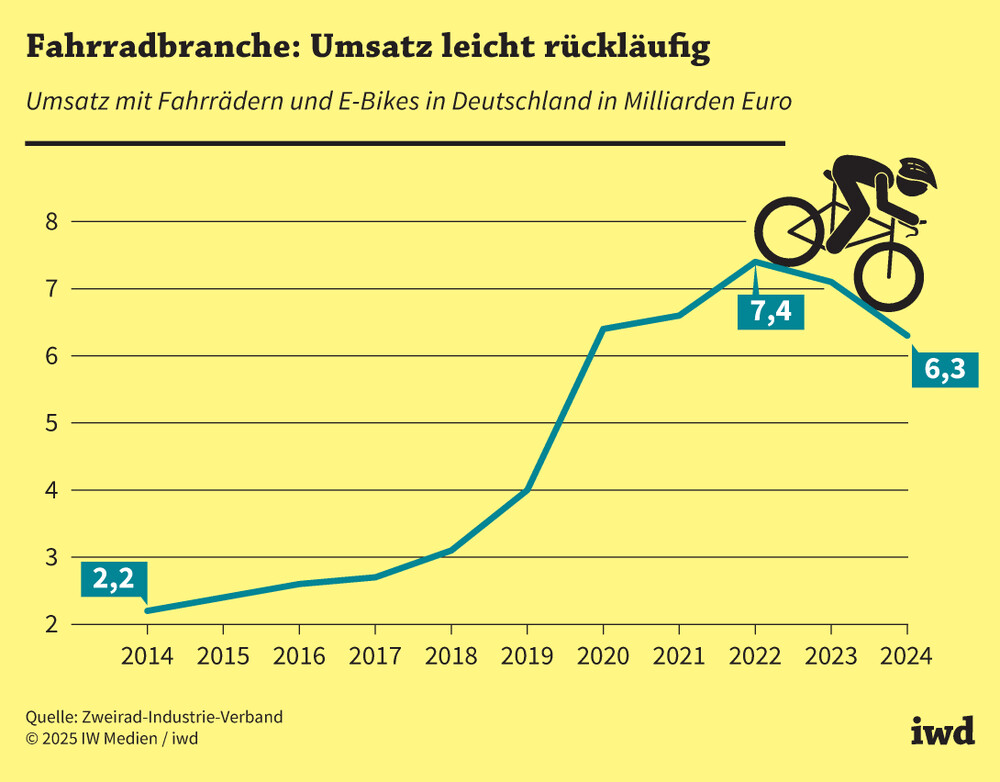

Umsatz mit Fahrrädern und E-Bikes in Deutschland in Milliarden Euro

(cs) Laut dem Kölner Institut der Deutschen Wirtschaft steht die deutsche Fahrradbranche vor großen Herausforderungen. Nach dem enormen Fahrrad-Boom während der Coronapandemie sind die Verkaufszahlen rückläufig, die Lager überfüllt, und Rabattaktionen dominieren den Markt.

Trotz einer riesigen Auswahl – von Trekkingrädern über Mountainbikes bis hin zu E-Lastenrädern – sank der Absatz im Jahr 2024 auf rund 3,9 Millionen verkaufte Fahrräder und E-Bikes, etwa 2,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Auch finanziell hinterlässt der Nachfragerückgang Spuren: Die Branche erwirtschaftete 6,3 Milliarden Euro Umsatz, ein Minus von gut 10 Prozent im Vergleich zu 2023 (Quelle: Zweirad-Industrie-Verband, ZIV).

Während der Pandemie hatten Händler in Erwartung anhaltend hoher Nachfrage große Mengen an Rädern bestellt. Doch das Kaufinteresse der Bundesbürger kühlte ab – mit der Folge, dass Lagerbestände drückten und 2024 eine Rabattaktion die nächste jagte. E-Bikes waren im vergangenen Jahr durchschnittlich 300 Euro günstiger als 2023, der Verkaufspreis lag bei 2.650 Euro.

Auch die Hersteller mussten reagieren: Die Fahrradproduktion sank 2024 um fast 14 Prozent, womit die Produktionszahlen wieder auf dem Niveau von 2019 lagen. Noch drastischer war der Rückgang bei den Importen – sie sanken um gut 30 Prozent.

Ein unerwarteter Faktor könnte den Markt zusätzlich dämpfen: Moderne E-Bike-Akkus halten länger als angenommen, was den Austauschzyklus verlängert und die Verkaufszahlen drückt.

Trotz aller Herausforderungen gibt es auch positive Signale: Sportliche Modelle wie Gravelbikes und Rennräderverzeichneten 2024 ein leichtes Plus von 1 Prozentpunkt. Laut ZIV könnte in diesem Segment weiteres Potenzial stecken.