Flexiblere Arbeitszeiten: Warum eine Wochenrechnung sinnvoll ist

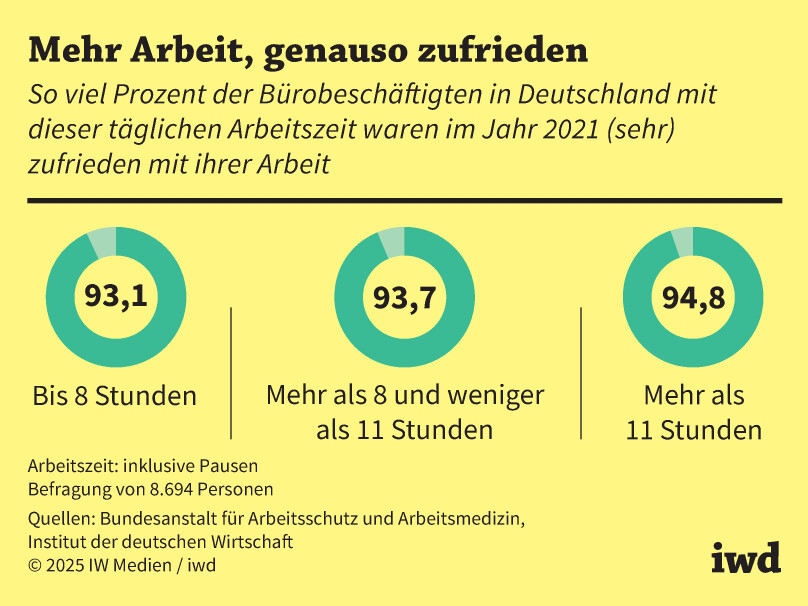

So viel Prozent der Bürobeschäftigten in Deutschland mit dieser täglichen Arbeitszeit waren im Jahr 2021 (sehr) zufrieden mit ihrer Arbeit

(cs) Die Arbeitswelt verändert sich rasant – Homeoffice, mobiles Arbeiten und digitale Kommunikation eröffnen neue Möglichkeiten. Gleichzeitig geraten starre Arbeitszeitregelungen zunehmend unter Druck. Die Bundesregierung plant daher, die Arbeitszeitregelungen zu modernisieren und mehr Flexibilität zuzulassen – im Einklang mit den europäischen Arbeitsrichtlinien. Eine Wochenarbeitszeit statt einer täglichen Höchstarbeitszeit rückt dabei in den Fokus.

Arbeitszeit neu denken: Weg vom Tageslimit

Die Idee ist klar formuliert: Die Regierung will weg von der Begrenzung der Arbeitszeit auf acht oder zehn Stunden pro Tag und stattdessen eine Wochenarbeitszeit etablieren – unter der Bedingung, dass gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeiten von mindestens elf Stunden eingehalten werden. Damit sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit bekommen, ihre Arbeitszeit flexibler und bedarfsgerechter zu gestalten.

Entscheidend: Es geht nicht um eine Ausweitung der Arbeitszeit, sondern um eine andere Verteilung. Die Gesamtarbeitszeit bleibt unverändert und wird weiterhin durch Tarifverträge oder individuelle Vereinbarungen geregelt. Ziel ist es, das Arbeitszeitgesetz an die Bedürfnisse einer flexibleren Arbeitswelt anzupassen – ohne den Gesundheitsschutz der Beschäftigten zu gefährden.

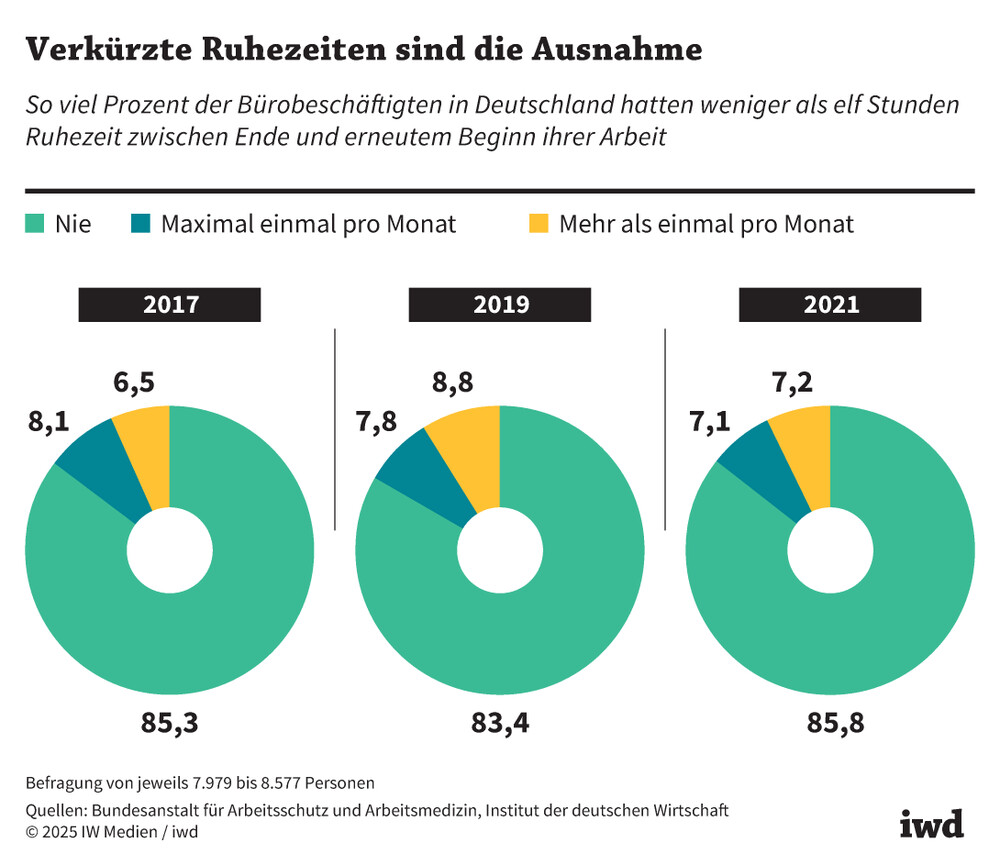

So viel Prozent der Bürobeschäftigten in Deutschland hatten weniger als elf Stunden Ruhezeit zwischen Ende und erneutem Beginn ihrer Arbeit

Fakten statt Befürchtungen

Kritiker warnen vor einer Aushöhlung des Arbeitsschutzes und vor gesundheitlichen Belastungen durch längere Arbeitstage. Doch eine aktuelle Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) auf Basis von Daten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) zeigt: Diese Sorgen sind weitgehend unbegründet.

Die Auswertung zeigt, dass Ruhezeiten von weniger als elf Stunden zwischen zwei Arbeitstagen die Ausnahme sind. Zwischen 2017 und 2021 hielten rund 83 bis 86 Prozent der befragten Bürobeschäftigten diese Ruhezeit stets ein. Nur etwa jeder zweite Beschäftigte mit verkürzter Ruhezeit arbeitete überhaupt mehr als einmal im Monat an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in engem zeitlichen Abstand.

Auch extrem lange Arbeitstage sind selten: Nur rund sechs bis sieben Prozent der Befragten gaben an, regelmäßig mehr als elf Stunden am Stück zu arbeiten – Pausen inklusive.

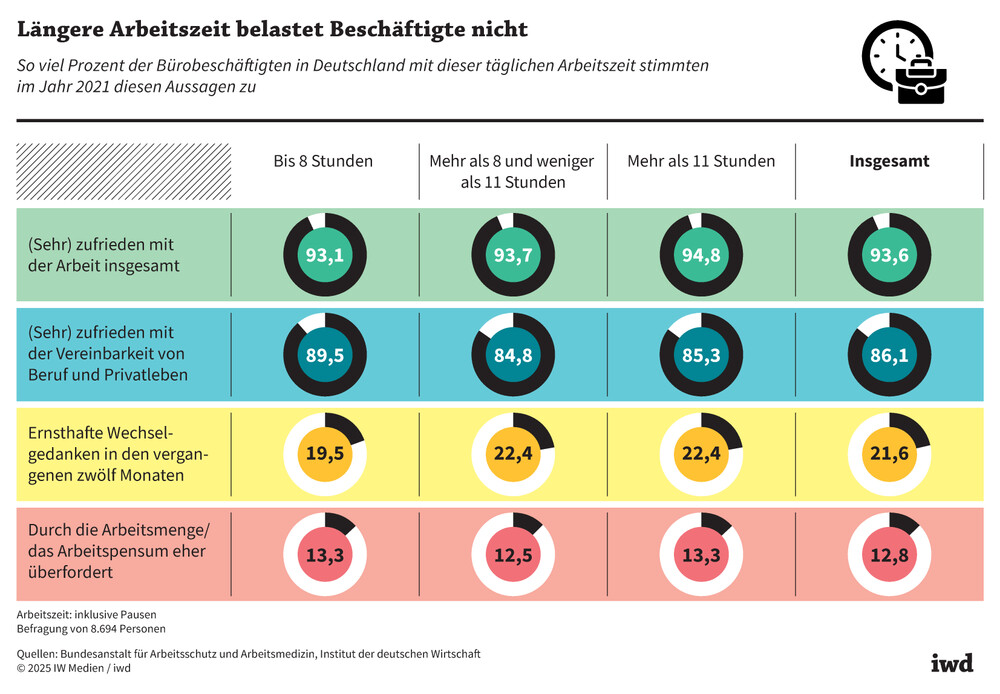

Arbeitszufriedenheit bleibt hoch – auch bei langen Tagen

Die Befragungsergebnisse geben auch Aufschluss über das Wohlbefinden: Die Arbeitszufriedenheit ist bei Beschäftigten mit langen und kurzen Arbeitstagen gleichermaßen hoch. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird von beiden Gruppen ähnlich positiv wahrgenommen. Das Gefühl, überfordert oder emotional erschöpft zu sein, ist ebenfalls unabhängig von der täglichen Arbeitsdauer nahezu gleich ausgeprägt. Lediglich die körperliche Erschöpfung liegt bei Beschäftigten mit langen Arbeitstagen etwas höher (36 Prozent gegenüber 29 Prozent im Durchschnitt).

So viel Prozent der Bürobeschäftigten in Deutschland mit dieser täglichen Arbeitszeit dachten im Jahr 2021 so über ihren Job

Arbeitskultur als Schlüsselfaktor

Die Diskussion um flexiblere Arbeitszeiten ist eng mit der gelebten Arbeitskultur verknüpft. Denn Flexibilität darf nicht in ständige Erreichbarkeit oder Selbstausbeutung münden. Führungskräfte tragen hier eine besondere Verantwortung, klare Grenzen zu setzen und eine gesunde Arbeitsorganisation vorzuleben. Gleichzeitig sind auch die Beschäftigten gefordert, achtsam mit den eigenen Ressourcen – und denen ihrer Kolleginnen und Kollegen – umzugehen.

Differenzierung statt Dogmatik

Die pauschale Ablehnung flexibler Arbeitszeitmodelle ist nicht wissenschaftlich begründet. Die vorliegenden Daten stützen vielmehr einen differenzierten Umgang mit dem Thema. Eine Wochenarbeitszeit kann, richtig ausgestaltet, sowohl betrieblichen Anforderungen als auch individuellen Lebensrealitäten besser gerecht werden – vorausgesetzt, Gesundheitsschutz und Arbeitszeitsouveränität bleiben gewahrt.

Die Bundesregierung ist gut beraten, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen – dabei aber auch mutig genug zu sein, tarifliche Öffnungsklauseln bei den Ruhezeiten zu ermöglichen. Denn Flexibilität bedeutet nicht weniger Schutz, sondern mehr Gestaltungsspielraum für eine moderne Arbeitswelt.