Lohnstückkosten belasten Wettbewerbsfähigkeit: unser Standort unter Druck

(cs) Die wirtschaftlichen Vorzeichen für den Standort Deutschland stehen auf Sturm. Zwar ist die Produktivität der deutschen Industrie nach wie vor hoch – doch sie reicht nicht mehr aus, um die zunehmende Kostenlast zu kompensieren. Im internationalen Vergleich gehört Deutschland inzwischen zu den Ländern mit den höchsten Lohnstückkosten. Ein Alarmsignal, das tiefgreifende strukturelle Probleme offenbart und den Druck auf Politik und Wirtschaft erhöht.

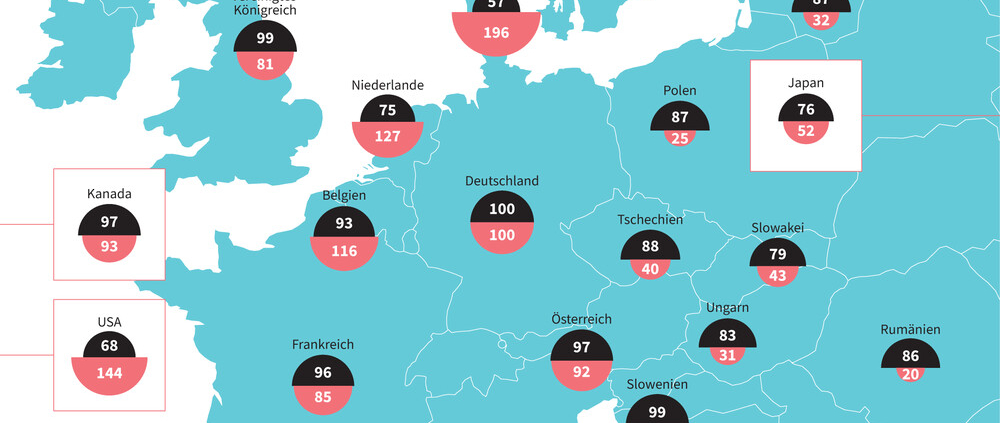

Lohnstückkosten im internationalen Vergleich: Deutschland auf Platz vier

Eine aktuelle Auswertung des Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln zeigt: Deutschland liegt bei den Lohnstückkosten – also den Arbeitskosten je produzierter Einheit – im Vergleich von 27 führenden Industriestaaten auf Rang vier. Nur Lettland, Estland und Kroatien schneiden schlechter ab. Insgesamt liegt Deutschland 22 Prozent über dem Durchschnitt der untersuchten Länder. Noch gravierender: Im Vergleich zu den direkten Wettbewerbern USA und Japan liegt die Bundesrepublik sogar 24 bzw. 32 Prozent zurück.

Während andere Länder ihre Produktionskosten durch ein günstigeres Verhältnis von Arbeitskosten und Produktivität besser steuern, wird genau dieses Verhältnis in Deutschland zunehmend zur Achillesferse. Zwar ist die Produktivität weiterhin stark – Deutschland rangiert im internationalen Vergleich auf Platz sieben –, doch die Lohnkosten treiben die Lohnstückkosten nach oben.

Nur Dänemark und Belgien verzeichnen noch höhere Arbeitskosten als Deutschland. Insbesondere osteuropäische Länder produzieren weitaus günstiger – ein klarer Standortnachteil für die exportorientierte deutsche Wirtschaft.

Starke Industrie, schwächelnde Performance

Ein Blick auf die Entwicklung zeigt, dass die Lohnstückkosten in Deutschland zwar ähnlich dynamisch gewachsen sind wie im internationalen Durchschnitt – jährlich um 0,7 Prozent seit 1999 –, doch bereits das Ausgangsniveau war deutlich höher. Insofern fällt Deutschland im Wettbewerbsvergleich nicht zurück, weil es sich schlechter entwickelt, sondern weil es sich bereits seit Jahren auf einem strukturell kostspieligen Niveau befindet.

Ein weiterer kritischer Punkt: Die Exportperformance Deutschlands hat sich seit 2015 kontinuierlich verschlechtert – unabhängig von Phasen, in denen sich die Lohnstückkosten temporär verbesserten. Ursachen dafür könnten das rückläufige Arbeitsvolumen im Verarbeitenden Gewerbe (-7,7 Prozent zwischen 2018 und 2024) und die sinkende industrielle Bruttowertschöpfung (-3 Prozent) sein. Beides unterstreicht die mangelnde Resilienz der deutschen Industrie in Krisenzeiten.

Ursachenforschung: Strukturelle Probleme statt Einmaleffekte

Die hohen Lohnstückkosten sind dabei kein vorübergehendes Phänomen. Sie sind Symptom einer tieferliegenden Problematik: Der Standort Deutschland leidet unter einer Reihe struktureller Schwächen, die sich über Jahre hinweg aufgebaut haben. Dazu zählen:

-

Demografischer Wandel: Der zunehmende Fachkräftemangel und der Anstieg der Sozialabgaben durch eine alternde Gesellschaft verteuern Arbeit langfristig.

-

Hohe Steuer- und Abgabenlast: Unternehmen werden durch Lohnnebenkosten, Steuern und Bürokratie zunehmend belastet.

-

Marode Infrastruktur: Veraltete Verkehrsnetze, schleppender Netzausbau und mangelnde Digitalisierung behindern Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit.

-

Teure Energie: Im internationalen Vergleich zahlen deutsche Unternehmen besonders viel für Strom und Gas – ein Nachteil in energieintensiven Branchen.

-

Investitionszurückhaltung: Die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit, hohe Kosten und ein unübersichtlicher regulatorischer Rahmen schrecken Unternehmen von Investitionen ab.

Was jetzt zu tun ist: Reform statt Reparatur

Die politischen Handlungsspielräume sind begrenzt – doch sie sind vorhanden. Damit Deutschland im globalen Wettbewerb nicht weiter an Boden verliert, sind grundlegende Weichenstellungen notwendig:

-

Sozialabgaben begrenzen: Eine strikte Ausgabendisziplin bei Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung ist unerlässlich, um weitere Kostensteigerungen für Unternehmen zu verhindern.

-

Investitionen erleichtern: Bürokratieabbau, schnellere Genehmigungsverfahren und steuerliche Anreize können private Investitionen ankurbeln.

-

Energiepreise senken: Eine verlässliche und bezahlbare Energieversorgung ist zentrale Voraussetzung für internationale Wettbewerbsfähigkeit.

-

Infrastruktur modernisieren: Zielgerichtete Investitionen in Verkehrswege, Digitalisierung und Bildung sind notwendig, um Effizienzpotenziale zu heben.

-

Innovation fördern: Mehr Forschung, Technologietransfer und Start-up-Förderung könnten die Basis für ein neues produktives Jahrzehnt legen.