Drei Highlights, ein Wochenende: Düsseldorf feiert Kultur, Kulinarik und Sport

Screenshot: www.duesseldorfmarathon.de

(cs) Düsseldorf zeigt an diesem Wochenende seine ganze Vielfalt. Ob Kunstnacht, Stadtteilfest oder Sportevent – wer dabei sein will, hat die Qual der Wahl oder genießt einfach alles in Kombination. Wir sagen: Vollgas für die volle Ladung Düsseldorf!

1. Kunst, Klänge und Kultur: Die Nacht der Museen 2025

Am Samstag, 26. April, verwandelt sich Düsseldorf ab 19 Uhr in eine große Bühne für Kunst und Kultur. Bei der Nacht der Museen 2025 öffnen zahlreiche Museen, Galerien, Ateliers und Off-Spaces bis spät in die Nacht ihre Türen. Das Besondere: Mit nur einem Ticket (ca. 15 €) habt ihr Zugang zu allen Locations – und gleichzeitig freie Fahrt mit historischen Bahnen und Shuttle-Bussen, die im 10-Minutentakt auf drei Linien durch die Stadt rollen. Ein Abend – ein Ticket – unendlich viel zu entdecken.

👉 Weitere Infos: www.nacht-der-museen.de

2. Lorettostraße im Lichterglanz: Das Lorettofest 2025

Ebenfalls am Samstag lädt das beliebte Lorettofest zum Flanieren und Verweilen in den charmanten Süden Düsseldorfs ein. Rund 30 Geschäfte, Cafés und Restaurants auf der Lorettostraße öffnen bis 22 Uhr und bieten ein buntes Programm mit Late-Night-Shopping, Kulinarik und Kreativität. Freut euch auf Highlights wie:

– einen Pop-up-Store von Bellybird Jewellery bei Kleidsam,

– Live-DJs im Hof von Stewardress,

– Jutebeutel-Druck mit Lucky Cat Studio bei Hammermann,

– und Smash Burger vom Forum Restaurant.

3. Laufen für den guten Zweck: Der Uniper Düsseldorf Marathon 2025

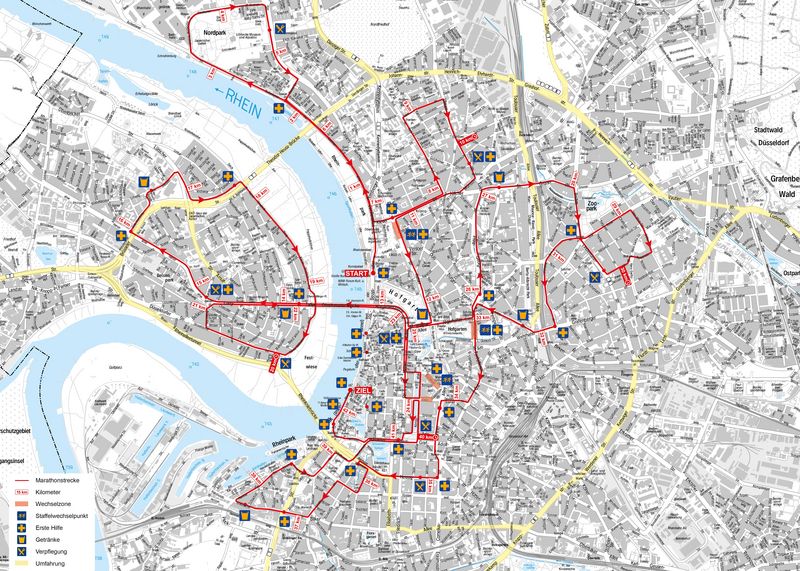

Am Sonntag, 27. April, gehört die Stadt den Läuferinnen und Läufern. Beim Uniper Düsseldorf Marathon werden Tausende Sportbegeisterte erwartet – angefeuert von zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern entlang der Strecke. Titelsponsor ist das Energieunternehmen Uniper, das nicht nur Namensgeber, sondern auch Partner für mindestens drei Jahre ist.

Screenshot: www.duesseldorfmarathon.de

Besonderes Highlight: An zwei Spendentoren entlang der Strecke können Teilnehmende per Durchlauf 4 Euro an den Löwenstern e.V. spenden, den Förderverein für krebskranke Kinder am UKD. Die Spenden-Tore befinden sich bei:

📍 km 25,5 / 4,4 (Jägerhofstraße 18)

📍 km 33,8 / 12,7 (Oststraße 82)

Nach dem Lauf erhalten die Teilnehmenden eine Mail, in der sie die Spende aktiv bestätigen können.

👉 Weitere Infos: www.duesseldorfmarathon.de