Einschätzung der IW-Wissenschaft zum neuen Koalitionsvertrag

Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft.

Hüther (IW): Jetzt ist pragmatisches Handeln gefragt

Einschätzung der IW-Wissenschaft zum neuen Koalitionsvertrag

Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft.

Hüther (IW): Jetzt ist pragmatisches Handeln gefragt

Einschätzung der IW-Wissenschaft zum neuen Koalitionsvertrag

Dulger (BDA): Tempo aufnehmen, Reformpläne sofort angehen

Gönner (BDI): Ansätze für Strukturreformen vorhanden, Umsetzung jetzt entscheidend

Brodtmann (VDMA): Neue Regierung muss das Standort-Upgrade zügig angehen

Mang (VhU): Stärkerer Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit nötig

Moschko (UVB): Union und SPD setzen Impulse bei Investitionen und Digitalisierung – aber noch keine echte Wende in der Wirtschaftspolitik

Barta (UBW): Koalitionsvertrag mit Licht und Schatten

Brossardt (vbw): Koalitionsvertrag setzt Wachstumsimpulse

(cs) Air Liquide schreibt erneut Wasserstoff-Geschichte: Als erstes Unternehmen in Deutschland vertreibt das Düsseldorfer Chemie-Unternehmen ab sofort RFNBO-zertifizierten, erneuerbaren Wasserstoff. Die Produktion erfolgt im unternehmenseigenen 20-Megawatt-Elektrolyseur „Trailblazer“ in Oberhausen – der ersten Anlage bundesweit, die die offizielle RFNBO-Zertifizierung erhalten hat.

Damit wird der dort erzeugte grüne Wasserstoff nicht nur als erneuerbarer Kraftstoff im Sinne der EU-Regularien anerkannt, sondern ermöglicht es Air Liquide-Kunden, insbesondere aus den Bereichen Mobilität, Raffinerie und Chemieindustrie, diesen für ihre gesetzlich vorgeschriebenen THG-Reduktionsziele anzurechnen.

Die Zertifizierung nach dem ISCC-EU-Zertifizierungsschema erfolgte am 2. April 2025. Sie basiert auf strengen europäischen Vorgaben für sogenannte Renewable Fuels of Non-Biological Origin (RFNBO). Mit der Anerkennung durch das Umweltbundesamt Anfang 2025 können diese erneuerbaren Kraftstoffe nun auch offiziell in Deutschland eingesetzt und auf die THG-Quote angerechnet werden – ein wichtiger Schritt für Unternehmen, die ihre Klimabilanz nachhaltig verbessern wollen.

Der Trailblazer-Elektrolyseur, inmitten des Rhein-Ruhr-Gebiets gelegen, wurde 2024 in Betrieb genommen. Bereits Ende 2024 hatte die EU drei Zertifizierungssysteme für RFNBO offiziell anerkannt – darunter auch das nun für Air Liquide angewendete System ISCC EU. Mit Unterstützung des unabhängigen Prüfinstituts DEKRA Certification GmbH konnte Air Liquide die vollständige Zertifizierung entlang der Lieferkette abschließen – vom Strombezug über die Produktion bis hin zur Abgabe an Wasserstofftankstellen.

Ein Meilenstein für die Energiewende

„Air Liquide geht weiterhin neue Wege in der erneuerbaren Wasserstoffwirtschaft“, so Gilles Le Van, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Air Liquide Deutschland GmbH. „Das Erreichen der RFNBO-Zertifizierung für unsere Trailblazer-Großanlage in Oberhausen ist ein wichtiger Meilenstein. Diese Zertifizierung ermöglicht es uns, unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Dekarbonisierungsziele und der Einhaltung der aktuellen Gesetzgebung effektiv zu unterstützen. Wir sind stolz darauf, ihnen die notwendigen THG-Quoten und einen echten Mehrwert bieten zu können. Mein aufrichtiger Dank gilt unseren engagierten Air Liquide-Teams, dem Umweltbundesamt für die beständige Zusammenarbeit und DEKRA für die professionelle und effiziente Unterstützung bei der Erreichung dieses Ziels. Es bestätigt unseren Grundsatz, dass wir gemeinsam tatsächlich stärker sind.“

Mit der RFNBO-Zertifizierung beweist Air Liquide erneut seine Vorreiterrolle in der industriellen Wasserstoffproduktion – und leistet einen wesentlichen Beitrag zur klimafreundlichen Transformation von Industrie und Mobilität.

(ud) Der Aufsichtsrat der Flughafen Düsseldorf GmbH (FDG) hat Rolf Tups Anfang April in seiner 353. Sitzung zum Vorsitzenden gewählt. Die Amtszeit von Rolf Tups, der bereits 2021 und 2022 Aufsichtsratsvorsitzender der FDG war, hat mit Beendigung der Gesellschafterversammlung am 02. April begonnen. Tups folgte damit auf das langjährige Aufsichtsratsmitglied Dr. Rolf Pohlig, der den Vorsitz turnusgemäß seit April 2023 sowie zuvor bereits in den Jahren 2019 und 2020 inne hatte – und der dem Gremium als Stellvertretender Vorsitzender weiterhin erhalten bleibt. Der Vorsitz des Aufsichtsrates wechselt wiederkehrend zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem privaten Anteilseigner. Die Stadt Düsseldorf hält 50 Prozent der Anteile an der Flughafen Düsseldorf GmbH. Die andere Hälfte ist im Besitz des Gesellschafterkonsortiums Airport Partners GmbH. Die Vorsitzfunktion und die des Stellvertretenden Vorsitzenden laufen jeweils bis zur Beendigung der Gesellschafterversammlung, in der über die Ergebnisverwendung des Jahresabschlusses des vorhergehenden Geschäftsjahres beschlossen wird.

Sprechen diesmal über Recruitung-Themen (von links): Matthias Wiesmann (Geschäftsführer „personalisten“) und Christoph Sochart. Fotos: personalisten/ Frank Wiedemeier

(ud) Die Wirtschaft schwankt, Unternehmen konsolidieren – und trotzdem wechseln viele Menschen gerade jetzt ihren Job. Aber ist das wirklich eine gute Idee? Oder sollte man lieber abwarten?

In der neuen Folge der „Düsseldorfer Wirtschaft“ spricht Christoph Sochart mit Matthias Wiesmann, Geschäftsführer unseres diesjährigen Medienpartners „personalisten“, über den Arbeitsmarkt in unsicheren Zeiten. Gemeinsam klären sie:

✅ Warum Menschen gerade in Krisenzeiten den Arbeitgeber wechseln

✅ Welche Branchen aktuell besonders wechselwillig sind

✅ Ob jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Karriereschritt ist

✅ Wie Unternehmen trotz Unsicherheiten attraktiv für Fachkräfte bleiben

✅ Welche Fehler Arbeitnehmer beim Jobwechsel vermeiden sollten

📢 Jetzt reinhören! Produziert von Frank Wiedemeier (Streamboxstudios).

👉 Ab dem 09. April überall, wo es Podcasts gibt! Und abends gibts auf Antenne Düsseldorf eine Zusammenfassung des Gespräches ab 19.04 Uhr.

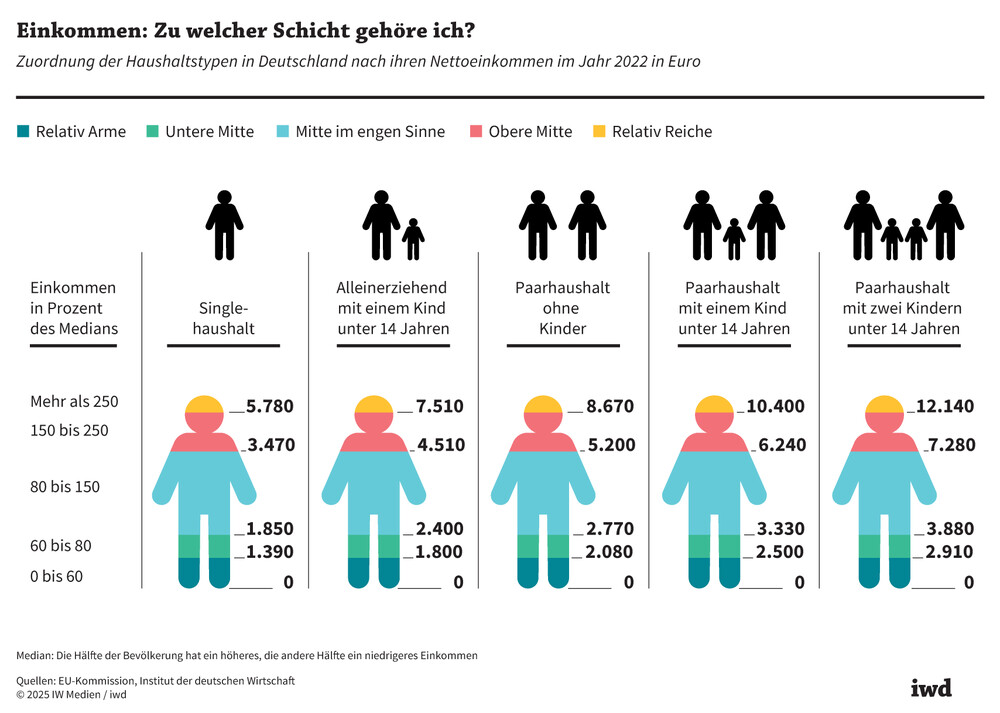

Laut IW zählt ein Single mit einem monatlichen Nettoeinkommen zwischen 1.850 Euro und 3.470 Euro zur Mittelschicht. Foto: cs

(cs) Wie viel verdienen Menschen in Deutschland eigentlich im Durchschnitt – und was sagt dieser Wert wirklich aus? Neue Daten des Statistischen Bundesamts geben Einblick in die Einkommensverteilung im Jahr 2024. Eine zweite aktuelle Studie ergänzt diese Einblicke in das Einkommensgefüge in Deutschland.

Der mittlere Bruttojahresverdienst von Vollzeitbeschäftigten lag 2024 bei 52.159 Euro – dieser sogenannte Medianwertbedeutet: Die eine Hälfte der Beschäftigten verdiente weniger als diesen Betrag, die andere Hälfte mehr.

Wer besonders gut verdient, ragt deutlich aus dieser Verteilung heraus: Das oberste Prozent der Vollzeitbeschäftigten erzielte einen Bruttojahresverdienst von 213.286 Euro oder mehr – das ist etwa das Vierfache des Medianwertes. Am unteren Ende der Skala lag das Einkommen der untersten 10 % bei 32.526 Euro oder weniger.

Der Durchschnittsverdienst, also der arithmetische Mittelwert aller Bruttogehälter inklusive Sonderzahlungen, lag 2024 bei 62.235 Euro – deutlich höher als der Median. Dieser Unterschied zeigt: Sehr hohe Gehälter weniger Personen treiben den Durchschnitt deutlich nach oben.

Ein interessantes Instrument zur Einordnung ist auch der sogenannte Perzentilwert:

Beispiel – Wer im Jahr 2024 42.000 Euro brutto im Jahr verdiente, lag damit ungefähr im unteren Drittel der Verteilung: Etwa 30 % der Beschäftigten hatten ein ebenso hohes oder niedrigeres Einkommen. Wer dagegen 66.000 Euro brutto verdiente, gehörte zu den Top 30 % der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland.

Zuordnung der Haushaltstypen in Deutschland nach ihrem Nettoeinkommen im Jahr 2022 in Euro

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln hat untersucht, wo genau sich die sogenannte „Mittelschicht“ verorten lässt. Grundlage ist das Haushaltsnettoeinkommen, also der Betrag, der nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben übrig bleibt – inklusive Mietvorteilen und bedarfsgewichteter Umrechnung auf alle Haushaltsmitglieder.

Laut IW zählt zur eng gefassten Mittelschicht,

ein Single mit einem monatlichen Nettoeinkommen zwischen 1.850 Euro und 3.470 Euro,

eine vierköpfige Familie mit 3.880 Euro bis 7.280 Euro.

Rund 48 % der Bevölkerung gehörten 2022 zu dieser Mittelschicht. Die Einkommensgrenzen hängen stark von der Haushaltsgröße ab, denn das Leben zu zweit oder mit Kindern ist günstiger als allein – das wird durch sogenannte Bedarfsgewichtungen berücksichtigt.

Zur Gruppe der relativ Einkommensreichen zählen Personen mit mehr als 250 % des Median-Einkommens.

Für Alleinstehende beginnt Reichtum laut IW ab 5.780 Euro netto im Monat,

für Familien mit zwei Kindern ab 12.140 Euro monatlich.

Doch interessant: Nur 4 % der Bevölkerung gehören tatsächlich zu dieser Oberschicht. Viele schätzen den Anteil deutlich höher ein – laut Befragungen liegt der gefühlte Anteil bei 25 %. Studienautorin Judith Niehues bringt es auf den Punkt:

„Reich sind in der eigenen Wahrnehmung zumeist die anderen.“

So viel Prozent der Menschen in Deutschland gehörten im Jahr 2022 dieser Einkommensschicht an

Foto: VODAFONE

(cs) Das Düsseldorfer Telekommunikations- Vodafone hat einen bemerkenswerten Schritt in Richtung vernetzter Zukunft gemacht: Das 200-millionste Gerät ist ans Internet der Dinge (IoT) angeschlossen – ein Herzfrequenzmesser, der ab sofort Teil eines globalen Netzwerks aus intelligenten Geräten und Maschinen ist.

Mehr oder weniger erstaunlich: das „Internet der Dinge“ wächst rasant: Sensoren und smarte Geräte überwachen längst nicht mehr nur Maschinen in der Industrie, sondern leisten auch in Alltag und Umwelt einen wertvollen Beitrag – von der medizinischen Versorgung über Tier- und Pflanzenschutz bis hin zur Frühwarnung bei Naturkatastrophen.

In Deutschland sind bereits über 50 Millionen dieser Geräte über das besonders robuste „Narrowband IoT“-Netz von Vodafone miteinander verbunden. Allein in den letzten fünf Jahren hat sich die Zahl der IoT-Verbindungen bei Vodafone weltweit mehr als verdoppelt – ein Viertel davon entfällt auf Deutschland.

Warum dieser Trend so wichtig ist?

Moderne Unternehmen setzen auf vernetzte Technik, um Prozesse zu automatisieren, Kosten zu senken und nachhaltiger zu wirtschaften. Intelligente Geräte können in Echtzeit kommunizieren, Daten austauschen und so zu echten Helfern werden – sei es beim Schutz vor Ernteausfällen, bei der Zustandsüberwachung in Industrieanlagen oder beim Aufspüren von Wasserlecks in Städten.

Hagen Rickmann, Firmenkundenchef von Vodafone Deutschland, bringt es auf den Punkt:

„Das Internet der Dinge ist nicht mehr wegzudenken – für Industrie, Wirtschaft und unseren Planeten. Es sorgt schon heute für Effizienz, Einsparungen und rechtzeitige Warnungen. Und es wird auch in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen – überall dort, wo unser Maschinen-Netz funkt.“

iSIM – Die nächste Stufe der IoT-Technologie

Ein entscheidender Innovationsschub: Vodafone integriert seine IoT-SIM inzwischen direkt beim Gerätehersteller – die sogenannte iSIM. Das reduziert Kosten, automatisiert die Netzbereitstellung und beschleunigt die Inbetriebnahme von Geräten wie smarten Etiketten oder intelligenten Stromzählern.

Dank global einsetzbarer SIM-Karten garantiert Vodafone seinen Kunden weltweit sichere, stabile und gesetzeskonforme Konnektivität – in Echtzeit und rund um den Globus.

IoT als Schlüssel für mehr Nachhaltigkeit

Laut Vodafone trägt mehr als die Hälfte aller IoT-Anwendungen aktiv zum Umwelt- und Klimaschutz bei – sei es durch die intelligente Steuerung von Stromnetzen, die Überwachung von Gebäuden oder durch smarte Verkehrslösungen, die den Verkehrsfluss verbessern und Emissionen senken.

Frühflieger im Morgenlicht. Der Düsseldorfer Airport erwartet mehr als eine Million Passagiere in den Osterferien. Foto: Flughafen Düsseldorf / Andreas Wiese

(cs) Der Düsseldorfer Flughafen hebt mit kräftigem Rückenwind in die neue Reisesaison ab. Mit Beginn der Osterferien steht die erste große Reisewelle des Jahres bevor: Zwischen dem 11. und 27. April werden rund eine Million Passagiere am größten Flughafen Nordrhein-Westfalens erwartet. Insgesamt sind etwa 7.500 Starts und Landungen geplant – allein am ersten Ferienwochenende (11.–13. April) werden rund 200.000 Fluggäste und über 1.300 Flugbewegungen gezählt.

Starker Ferienstart mit spürbarem Wachstum

Mit durchschnittlich 62.500 Fluggästen und 440 Flugbewegungen pro Tag markiert die Osterzeit den stärksten Saisonauftakt seit der Pandemie. Im Vergleich zum Vorjahr legt der Airport ein Passagierplus von mehr als zehn Prozent vor. Ob Strandurlaub, Städtetrip oder Familienbesuch – die Reiselust ist spürbar groß.

„Der Ferienbeginn ist für uns ein wichtiger Gradmesser für das Reisejahr“, betont Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung am Flughafen Düsseldorf. „Wir freuen uns auf den Start in die Saison und sind bestens vorbereitet. Gemeinsam mit unseren Partnern tun wir alles dafür, dass die Reisenden ihren Urlaub bereits bei uns entspannt beginnen können.“

Vielfältige Flugziele und neue Strecken im Sommerflugplan

Das Streckennetz ist auch in diesem Sommer breit gefächert: Über 60 Airlines verbinden Düsseldorf mit rund 165 Destinationen weltweit. Besonders beliebt in den Osterferien sind wieder Antalya (rund 270 Abflüge) und Mallorca (rund 230 Abflüge). Aber auch Ziele in Griechenland, Italien, Ägypten, auf den Kanaren sowie europäische Metropolen wie London, Paris, Barcelona oder Istanbul stehen hoch im Kurs.

Neu im Flugplan sind unter anderem Direktverbindungen nach Ljubljana und Sevilla (Eurowings), London-Gatwick und Mailand (easyJet) sowie Bursa (SunExpress). Viele Airlines haben ihre Frequenzen zur Ferienzeit deutlich erhöht – Eurowings beispielsweise bietet bis zu 600 Starts pro Woche ab Düsseldorf an.

Fernverbindungen mit Komfort und globaler Anbindung

Auch auf der Langstrecke bietet der Flughafen attraktive Optionen. Emirates fliegt zweimal täglich nach Dubai, Etihad Airways bedient drei Mal pro Woche Abu Dhabi, und Qatar Airways bringt Reisende zehnmal wöchentlich nach Doha. Von dort bestehen bequeme Anschlüsse zu beliebten Fernzielen wie Bangkok, Singapur, Kapstadt oder Melbourne.

Dazu ist Düsseldorf über zahlreiche europäische Drehkreuze hervorragend weltweit angebunden – etwa über London, Amsterdam, Paris, Madrid oder Zürich.

Effiziente Abläufe für einen entspannten Start

Dank des Qualitätsprogramms Off-Block ist der Düsseldorfer Airport bestens auf das erhöhte Reiseaufkommen vorbereitet. Kurze Wartezeiten, optimierte Abläufe und eine hohe Pünktlichkeit stehen im Fokus – Düsseldorf zählt aktuell zu den pünktlichsten Großflughäfen Deutschlands.

Neu zur Ferienzeit: eine automatische Spurzuweisung an den Sicherheitskontrollen in Terminal A und B. Monitore zeigen den Passagieren in Echtzeit, welche Kontrollspur aktuell am besten verfügbar ist – für mehr Übersicht und kürzere Wege. Auch beim Gepäck wird’s komfortabler: Der Self Bag Drop-Service wurde auf zahlreiche Airlines ausgeweitet, darunter Lufthansa, Eurowings, KLM, easyJet und Condor.

Zusätzlich können Reisende mit dem Service DUSgateway online ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle reservieren – ein kostenloses Angebot, das insbesondere in der Ferienzeit für entspannteres Reisen sorgt.

Früh einchecken & clever parken

Für einen entspannten Start in den Urlaub bieten einige Fluggesellschaften einen Late-Night-Check-in am Vorabend der Reise an (18:00–20:00 Uhr). Besonders an den Wochenenden mit hohem Andrang (12./13. und 19./20. April) öffnen Airlines wie Eurowings, Condor und TUIfly ihre Schalter bereits ab 3:00 Uhr morgens.

Wer mit dem Auto anreist, kann seinen Parkplatz bequem vorab online buchen – und dabei bis zu 50 Prozent gegenüber der spontanen Einfahrt sparen: dus.com/parken

Shopping, Genuss & Reisespaß

Das Terminal bietet viel für die Zeit vor dem Abflug: Über 40 Restaurants und ebenso viele Shops laden zum Bummeln und Verweilen ein. Neu dabei sind unter anderem Victoria’s Secret mit Accessoires und Parfums sowie Sun & Shine – die perfekte Adresse für Sonnenbrillen und Urlaubs-Essentials.

Weitere Tipps und Services rund um die Reise gibt es hier:

dus.com/de-de/news/tipps-und-links-für-die-reise

(cs) Die Düsseldorfer Rheinmetall AG übernimmt die Hagedorn-NC GmbH mit Hauptsitz in Osnabrück, Niedersachsen. Das Traditionsunternehmen produziert seit über 100 Jahren industrielle Nitrocellulose, bisher vorwiegend für zivile Anwendungen. Mit der Übernahme durch Rheinmetall wird ein Großteil der Produktion auf militärische Anwendungen umgestellt – ein strategischer Schritt zur Stärkung der Versorgungssicherheit im Bereich Treibladungen.

Mit dem Zukauf erweitert Rheinmetall seine Produktionskapazitäten für alle Munitionsarten – insbesondere für 155mm-Artilleriemunition – und sichert sich den Zugang zu einem weiteren wichtigen Rohstoffstandort. Die Produktion der Nitrocellulose erfolgt aktuell bereits an drei Standorten in der Schweiz, Spanien und Südafrika. Mit dem Standort Lingen (Ems) kommt nun ein vierter hinzu.

Die Übernahme erfolgt durch einen Kaufvertrag mit der Hagedorn AG und steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.

Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender der Rheinmetall AG, erklärt:

„Mit der Übernahme schließen wir eine strategische Lücke bei der Treibladungsproduktion und stärken unsere Unabhängigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Gleichzeitig sichern wir rund 90 Arbeitsplätze vor Ort und bieten den Beschäftigten eine langfristige Perspektive im Rheinmetall-Konzern.“

Gerd Hofmann, Vorstand der Hagedorn AG, ergänzt:

„Ich freue mich, dass wir mit Rheinmetall einen neuen Eigentümer gefunden haben, der für Kontinuität, Stabilität und Wachstum steht. Die beiden Unternehmen passen sehr gut zueinander.“

Nitrocellulose ist ein zentraler Bestandteil moderner Treibladungspulver und wird aus Cellulose durch Nitrierung hergestellt. Sie kommt unter anderem als Antriebskomponente in Artilleriemunition zum Einsatz.

Die zivilen Kunden der Hagedorn-NC GmbH sollen auch weiterhin beliefert werden. Zugleich wird die Produktion in den kommenden Monaten gezielt auf militärische Anforderungen ausgerichtet.

Mit diesem Schritt unterstreicht Rheinmetall seine Position als weltweit führender Anbieter von Mittel- und Großkalibermunition – und als Systemanbieter für den sogenannten „Full Shot“: von Geschoss, Zünder und Sprengladung bis hin zur Treibladung – alles aus einer Hand.

Fotos: Zukunft durch Industrie

(cs) Industrie erlebbar machen: Am 30. Oktober 2025 öffnen Industrieunternehmen der Region Rhein-Ruhr erneut ihre Werkstore zur Langen Nacht der Industrie NRW. Besucherinnen und Besucher erhalten exklusive Einblicke in Produktionsabläufe, Unternehmensphilosophien und Berufsfelder. So bietet sich die einmalige Chance, Industrie hautnah zu erleben und direkt mit Fachkräften und Unternehmensvertretern ins Gespräch zu kommen. Gemacht wird die Industrienacht vom Verein Zukunft durch Industrie und wird in unserer Region auch von uns, der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung unterstützt. Alle Arbeitgeberverbände und Kammern engagieren sich für den Verein und für diese Initiative.

Die Veranstaltung richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Studierende, Fachkräfte und alle, die sich für Industrie und Wirtschaft interessieren. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen können von der Teilnahme profitieren, indem sie ihren Bekanntheitsgrad steigern, sich als attraktive Arbeitgeber positionieren und dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Unternehmen, die sich als Teil der Langen Nacht der Industrie NRW präsentieren möchten, können sich bis zum 23. Mai 2025 unter www.langenachtderindustrie.nrw registrieren. Wer sich bereits bis zum 14. April anmeldet, profitiert von einem Frühbucherrabatt.

Wer kann teilnehmen? Alle Industrie- und industrienahen Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen sind eingeladen, ihre Produktionsstandorte für Besucherinnen und Besucher zu öffnen. Die Teilnahme ermöglicht es, innovative Technologien, nachhaltige Produktionsmethoden und zukunftsweisende Projekte vorzustellen.

Annette Karsten, Geschäftsführerin von Zukunft durch Industrie e.V., betont:

„Mit der Langen Nacht der Industrie möchten wir den offenen Dialog zwischen Unternehmen und der Öffentlichkeit fördern. Gerade junge Menschen können hier wertvolle Einblicke in die Berufswelt gewinnen und sich von den Möglichkeiten in der Industrie begeistern lassen. Durch den direkten Kontakt wird Industrie nicht nur transparenter, sondern auch erlebbar.“

Die Lange Nacht der Industrie NRW wird von Zukunft durch Industrie e.V. organisiert. Ziel ist es, das Image und die Akzeptanz von Industrie in der Gesellschaft nachhaltig zu verbessern.

Im vergangenen Jahr nutzten 1.700 Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen von 45 Unternehmen zu werfen – von großen DAX-Konzernen bis hin zu mittelständischen Familienbetrieben. Auch in diesem Jahr erwarten die Veranstalter wieder eine hohe Teilnehmerzahl.

Nicht nur Unternehmen, sondern auch interessierte Besucherinnen und Besucher können sich aktiv beteiligen. Ab Mitte Juni 2025 startet die offizielle Anmeldephase für Teilnehmer. Die Anmeldung ist kostenlos und erfolgt ebenfalls online unter www.langenachtderindustrie.nrw.

Annette Karsten

Zukunft durch Industrie e.V.

Tel.: 0173 253 569 8

E-Mail: annette.karsten@zukunft-durch-industrie.de