Dulger (BDA): Tempo aufnehmen, Reformpläne sofort angehen

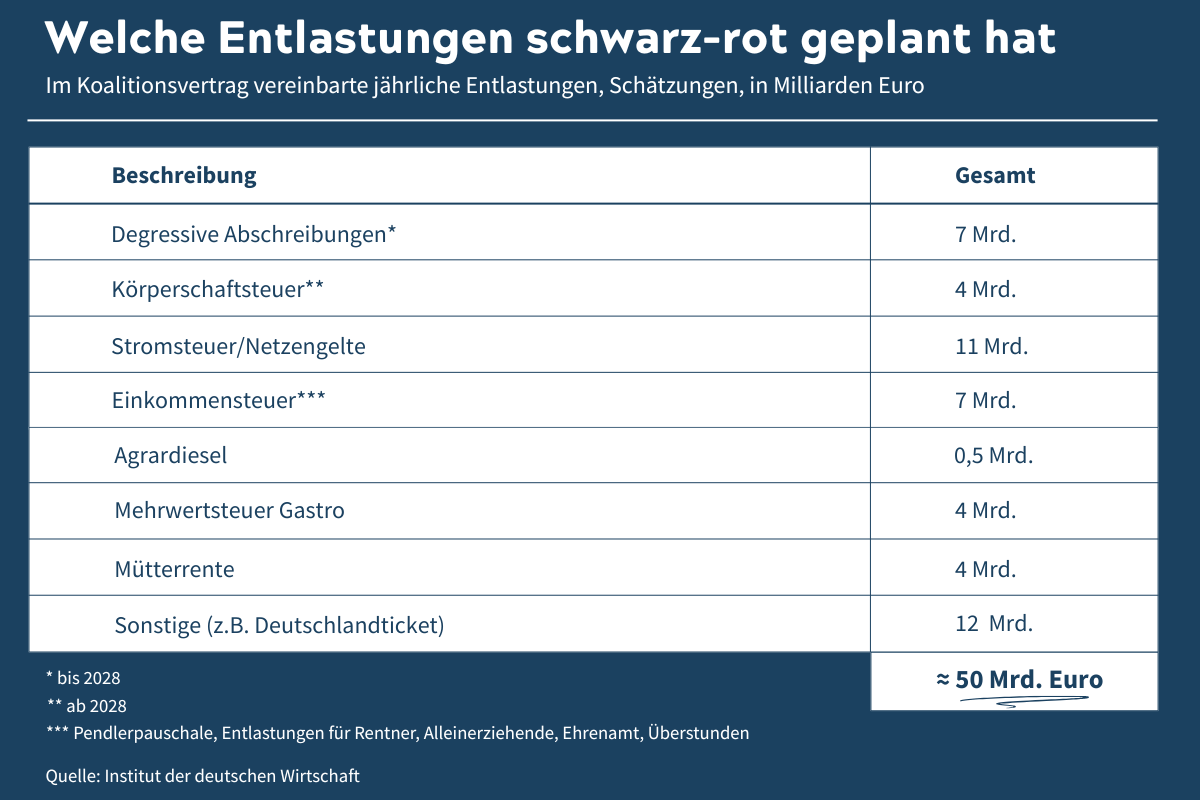

Arbeitgeberpräsident Dr. Rainer Dulger erklärt zum Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD: „Wir begrüßen ausdrücklich, dass sich Union und SPD schnell auf einen Koalitionsvertrag geeinigt haben. Deutschland ist wieder auf dem Platz. Diese Geschwindigkeit brauchen wir auch im Regierungshandeln. Deutschland muss schneller, besser und wettbewerbsfähiger werden. Die Herausforderungen sind groß – wirtschaftlich und geopolitisch. Wir haben jetzt die Grundlage für eine handlungsfähige Regierung. Jetzt muss sie auch handeln: Alle Ansätze für Reformen müssen zügig angegangen werden. Die Arbeit an der Wirtschaftswende duldet keinen Aufschub. Wir brauchen eine Standortrenovierung mit Tempo. Die Arbeitgeber begrüßen die Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes. Die neuen geopolitischen Herausforderungen erfordern ein robustes Auftreten. Richtig ist auch, dass Energiepreise und Steuern für die Unternehmen gesenkt, ein Investitions-Booster in Form einer degressiven Abschreibung eingeführt und die Bürokratie massiv abgebaut werden sollen. Dass das Lieferkettengesetz abgeschafft werden soll, ist eine großartige Nachricht. Das sind richtige Schritte zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und zur Sicherung der Beschäftigung in Deutschland. Erhebliche Sorgen bereitet uns, dass diese Koalition keine Strukturreformen in den Sozialversicherungssystemen anpackt. Die Folge wird sein, dass die Sozialbeiträge weiter steigen. Damit werden die Beschäftigten in den kommenden Jahren weniger Netto vom Brutto in der Brieftasche haben. Steigende Beiträge sind eine Strafsteuer auf Arbeit. Sich zur Mindestlohnkommission zu bekennen und im gleichen Atemzug Vorgaben für den Mindestlohn zu benennen, ist doppelzüngig: Jede politische Einmischung ist ein Angriff auf die Tarifautonomie und richtet sich gegen die vom Grundgesetz geschützte Sozialpartnerschaft. Der Koalition muss klar sein, dass man eine Legislaturperiode nicht in einen Vertrag pressen kann. Allein in den wenigen Wochen der Verhandlungen hat sich die Welt derart verändert, dass völlig neue Herausforderungen auf dem Tisch liegen. Wir erwarten daher Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Der Koalitionsvertrag muss neu verhandelt werden, wenn sich die Umstände ändern.“ (Quelle: BDA)

Gönner (BDI): Ansätze für Strukturreformen vorhanden, Umsetzung jetzt entscheidend

Tanja Gönner, BDI-Hauptgeschäftsführerin: „Mit dem zügigen Abschluss der Verhandlungen sind Union und SPD dem Ernst der Lage und den Erwartungen der Wirtschaft gerecht geworden. Deutschland braucht jetzt schnell eine handlungsfähige Regierung. Ansätze für dringend notwendige, entschlossene Strukturreformen sind in dem Koalitionsvertrag vorhanden, eine rasche Umsetzung ist nun entscheidend. Alles, was Wachstum stärkt, gehört auf der Prioritätenliste für diese Legislatur ganz nach vorne. Die neue Koalition muss für eine Wirtschaftswende stehen. Der Koalitionsvertrag setzt wichtige Signale für Investitionen und Wachstum am Standort: mit Impulsen für Innovation, einem kräftigen Anstieg der Infrastrukturinvestitionen, einer spürbaren Entlastung bei den Energiekosten und einer angemessenen Fortführung wesentlicher Programme zur Transformation der Wirtschaft. Die steuerliche Entlastung der Unternehmen kommt allerdings deutlich später als notwendig wäre. Die kurzfristige, konkrete Entlastung von Industrie, Gewerbe und privaten Haushalten von zu hohen Energiekosten ist wichtig und richtig. Was bislang fehlt, ist ein Gesamtkonzept aus notwendigen strukturellen und mutigen Maßnahmen, die langfristig für international wettbewerbsfähige Energiepreise sorgen. Hier muss die Regierung in der Umsetzung zeigen, dass sie es mit mehr Effizienz und damit niedrigeren Kosten in der Energiewende ernst meint. Dass auch negative Emissionen und außereuropäische CO2-Minderungsanstrengungen für die Klimaziele angerechnet werden sollen, ist ein starkes Signal für eine flexiblere und international anschlussfähigere EU-Klimapolitik. Steuerpolitisch bleibt die Koalition hinter dem Notwendigen zurück. Die verbesserten Abschreibungen in Ausrüstungsinvestitionen und die angekündigte schrittweise Senkung der Körperschaftssteuer sind zwar positiv, aber weder im Umfang noch vom Zeitplan geeignet, schnelle und umfassende Impulse auszulösen. Hier muss jeder Spielraum künftig genutzt werden, um Unternehmen zusätzlich zu entlasten, damit die Steuerbelastung schnell international wettbewerbsfähig wird.“ (Quelle: BDI)

Brodtmann (VDMA): Neue Regierung muss das Standort-Upgrade zügig angehen

VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann: „Die künftigen Regierungsparteien haben erfreulich wenig Zeit gebraucht, um einen Koalitionsvertrag zu verhandeln. Jetzt müssen die Vorhaben, die zu einem echten Standort-Upgrade führen, schnell umgesetzt werden. Die geopolitischen Ereignisse erhöhen den Handlungsdruck. Der Koalitionsvertrag enthält einige gute Ideen zum Abbau von unnötiger Bürokratie. Dazu zählt die vorgesehene Abschaffung des deutschen Lieferkettengesetzes und das Versprechen, es durch eine bürokratiearme Alternative zu ersetzen, die die Europäische Lieferkettenrichtlinie umsetzt. Auch die Maßgabe, die Bürokratiekosten für die Wirtschaft um 25 Prozent zu senken, ist geboten. Wichtig für den industriellen Mittelstand ist die geplante beschleunigte Abschreibung für Ausrüstungsinvestitionen. Die von der Wirtschaft dringend geforderte Unternehmenssteuerentlastung soll dagegen erst ab 2028 in kleinen Schritten stattfinden. Das ist gerade vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise in Deutschland spät und zu langsam. Die Einführung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit entlastet Unternehmen und bietet Beschäftigten mehr Flexibilität. Gleichzeitig kommen jedoch mit der Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung und der Bundestariftreue neue Belastungen vor allem auf kleine und mittlere Unternehmen zu. Bei den Sozialversicherungen hätten wir uns mehr Mut und Ehrlichkeit gewünscht. Strukturreformen und Ausgabenpriorisierung wären notwendig, stattdessen sollen Wahlgeschenke wie Mütterrente und Sicherung des Rentenniveaus umgesetzt werden.“ (Quelle: VDMA)

Mang (VhU): Stärkerer Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit nötig

Die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) sieht die Notwendigkeit, im tatsächlichen Regierungshandeln noch mehr Wert auf Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum zu legen, als es der heute vorgestellte Koalitionsvertrag hergibt. VhU-Präsident Wolf Matthias Mang sagte: „Deutschland und seine freiheitliche Demokratie stehen erheblich unter Druck, sei es durch die militärische Bedrohung aus Russland, durch die Verwerfungen im Welthandel oder durch das Erstarken der politischen Ränder. Es ist gut, dass Unionsparteien und SPD sich ihrer staatspolitischen Verantwortung stellen und hoffentlich so schnell wie möglich eine stabile Bundesregierung bilden werden. Die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen kann Deutschland nur aus einer Position der wirtschaftlichen Stärke erfolgreich bewältigen. Deshalb muss die neue Bundesregierung alles tun, was den Standort Deutschland und die Wirtschaft im internationalen Wettbewerb stärkt. Der heute vorgelegte Koalitionsvertrag bietet dafür Ansätze, bleibt aber bei wesentlichen Weichenstellungen deutlich hinter den Notwendigkeiten zurück.“ Wolf Mang lobte die geplante Verbesserung der Infrastruktur, die Digitalisierungsoffensive und die großen Anstrengungen zur Wiederherstellung unserer Verteidigungsfähigkeit. Auch bei der Finanzierungsarchitektur der Verkehrsinfrastruktur sowie der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren sieht der Unternehmer wichtige Fortschritte. Beim Abbau von Berichtspflichten und der Bürokratie insgesamt sieht der VhU-Präsident positive Ansätze. In der Energiepolitik seien zwar einige gute Maßnahmen adressiert, etwa die Senkung der Stromnetzentgelte oder die Abschaffung der Gasspeicherumlage. Jedoch würden die bestehenden teuren Widersprüche der planwirtschaftlichen Energiewende noch nicht aufgelöst. Die von der VhU eingeforderten deutlichen Richtungswechsel in der Finanz-, Steuer-, Arbeits- und Sozialpolitik kann VhU-Präsident Wolf Mang im Koalitionsvertrag nicht erkennen: „Die neuen Schulden verringern den Reformdruck nicht, sondern erhöhen ihn dramatisch. Deutschland ist auf einen soliden und nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung angewiesen, um handlungs- und verteidigungsfähig zu bleiben. Ein wettbewerbsfähiger Unternehmenssteuersatz von 25 Prozent wäre ein wichtiges Investitionssignal gewesen. Die angekündigten Senkungen kommen zu spät und haben nur eine beschränkte Wirkung. Auch in der Arbeits- und Sozialpolitik bleibt die große Frage unbeantwortet, wie angesichts des demographischen Wandels die Beitragssätze dauerhaft auf ein wettbewerbsfähiges Maß von unter 40 Prozent gesenkt werden können. Im Gegenteil: Mit der Ausweitung der Mütterrente und der Beibehaltung der abschlagsfreien Frühverrentung wird weiter Öl ins Feuer gegossen. Arbeit darf nicht immer teurer werden und die Politik darf der jungen Generation nicht immer mehr Schulden hinterlassen. Hier stimmt die Richtung leider nicht. Es fehlen ausgabensenkende Strukturreformen.“ Abschließend mahnte Mang an, das künftige Regierungshandeln an der geopolitischen Realität auszurichten: „Was in einem Koalitionsvertrag steht, ist das eine. Entscheidend ist aber, dass man bei der Umsetzung auf sich verändernde Rahmenbedingungen eingeht. Der russische Überfall auf die Ukraine ist so ein Fall. Der aktuell eskalierende Handelskonflikt mit den USA ebenfalls. Deshalb ist es in den kommenden Jahren umso wichtiger, den vollen Fokus des Regierungshandelns auf wirtschaftliche Stärke, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum zu legen, damit wir Beschäftigung, Wohlstand und Krisenresilienz in Deutschland erhalten und ausbauen können.“ (Quelle: VhU)

Moschko (UVB): Union und SPD setzen Impulse bei Investitionen und Digitalisierung – aber noch keine echte Wende in der Wirtschaftspolitik

UVB-Präsident Stefan Moschko erklärt: „Eine echte Wende in der Wirtschaftspolitik können wir in diesem Koalitionsvertrag noch nicht erkennen. Union und SPD unternehmen zwar Schritte in die richtige Richtung. Um die Unternehmen in der Hauptstadtregion wieder nach vorne zu bringen, hätte die Koalition aber mehr wagen müssen. Positiv ist, dass Deutschland wieder eine handlungsfähige Regierung bekommt. Angesichts der wachsenden Gefahren in der Geopolitik und der schweren Turbulenzen im Welthandel müssen die Rahmenbedingungen für die Unternehmen in Berlin und Brandenburg schnellstens besser werden. An Investitionsmitteln mangelt es dieser Koalition wahrlich nicht. Die neue Regierung muss dafür sorgen, dass das Geld ausschließlich in sinnvolle und wachstumsfördernde Maßnahmen fließt. In Berlin und Brandenburg ist der Bedarf in der Verkehrs-Infrastruktur, in der Bildung und in der Digitalisierung am größten. Hier brauchen wir auch ein größeres Tempo; Planen und Bauen sind zu kompliziert. Ein eigenes Digitalministerium einzurichten, ist ein richtiger und überfälliger Schritt. Damit kann das Land den Rückstand bei der Digitalisierung in vielen Bereichen aufholen. Zudem eröffnen sich gerade für Berlin mit seiner starken Digitalwirtschaft und dem dynamischen Start-up-Sektor mit dem neuen Ministerium zusätzliche Chancen. Beim Bürokratieabbau brauchen wir einen großen Schritt, das ist für unsere Unternehmen das wichtigste Anliegen. Darum begrüßen wir die Abschaffung des Lieferkettengesetzes. Das darf aber nur der Auftakt zu einem umfassenden Abbau von Regulierungen sein. Hier ist es wichtig, das Thema strukturell anzugehen und das Entstehen neuer Gesetze und Verordnungen wirksam zu bremsen. Ein Bundestariftreuegesetz bringt uns in diesem Zusammenhang nicht weiter. Eingriffe und Vorschriften des Bundes beim Mindestlohn lehnen wir ab. Die Mindestlohnkommission muss autonom entscheiden. In der Steuerpolitik sind die geplanten Abschreibungen für zusätzliche Investitionen hilfreich. Doch die geplanten Entlastungen von Union und SPD gehen nicht weit genug. Die Steuersenkungen sind zwar besser als nichts, doch im weltweiten Steuerwettbewerb wäre mehr nötig gewesen. Enttäuschend sind die Vereinbarungen rund um das Thema Sozialversicherungen. Das Ziel, die Beiträge wieder unter die 40-Prozent-Marke zu drücken, fehlt im Vertrag. Somit bleibt der Faktor Arbeit in Deutschland teuer. Dies ist eine Hürde für den Aufbau neuer Beschäftigung, gerade bei den in Berlin und Brandenburg so wichtigen Start-ups und Mittelständlern. Beim Thema Fachkräfte ist es wichtig, dass die Begrenzung der Zuwanderung nicht qualifizierte Menschen aus dem Ausland abschreckt, die wir dringend benötigen. Die Hauptstadtregion muss attraktiv für den Zuzug bleiben. Die geplante Work&Stay-Agentur des Bundes zur Fachkräfte-Einwanderung kann einen guten Beitrag dazu leisten. Die geplante Senkung der Energiepreise geht in die richtige Richtung. Hier brauchen wir schnell wirksame Maßnahmen, um vor allem die Industrie wieder nach vorne zu bringen.“ (Quelle: UVB)

Barta (UBW): Koalitionsvertrag mit Licht und Schatten

Oliver Barta, Hauptgeschäftsführer der Unternehmer Baden-Württemberg (UBW): „Die Vereinbarungen der voraussichtlichen Koalitionspartner enthalten sowohl Licht als auch Schatten. Positiv bewerten wir die vorgesehenen Maßnahmen zur signifikanten Senkung der Strompreise, von der Betriebe und Bürger gleichermaßen profitieren werden. Wir begrüßen auch, dass das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz ausgesetzt und der deutsche Sonderweg beendet wird, bis die mittlerweile verschobene EU-Lieferkettenrichtlinie umgesetzt werden soll. Die Ziele zur Eindämmung und zum Abbau der überbordenden Bürokratie sind ambitioniert. Nun gilt es, dies mit Leben zu füllen und mit einem verbindlichen Fahrplan wirksam umzusetzen. Die Schaffung eines Ministeriums für Digitalisierung und Staatsmodernisierung kann dabei eine Chance sein, wenn dort Zuständigkeiten und Kompetenzen gebündelt werden. Auch die vorgesehene Reform des Bürgergelds halten wir für richtig, ebenso die Abschaffung einer täglichen Höchstarbeitszeit im Arbeitszeitgesetz. Der Investitions-Booster mit Abschreibungsmöglichkeiten auf Ausrüstungsinvestitionen von 30 Prozent sowie die geplante Reform der Unternehmenssteuern gehen zwar in die richtige Richtung. Allerdings kommt die vorgesehene Senkung der Körperschaftssteuer 2028 zu spät. Angesichts der enormen aktuellen Herausforderungen wie z.B. die US-Zollpolitik brauchen die Unternehmen Entlastungen jetzt – und nicht erst in drei Jahren. Zudem lässt der Koalitionsvertrag zu wenig Ambition erkennen, in den öffentlichen Haushalten zu sparen und den weiteren Anstieg der Sozialausgaben zu stoppen. Stattdessen werden sogar zusätzliche Sozialleistungen und Garantien die Beitragskassen und Steuerzahler noch stärker belasten. Grundlegende Reformen, die eine nachhaltige und generationengerechte Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme wiederherstellen, finden sich im Koalitionsvertrag hingegen nicht.“ (Quelle: UBW)

Brossardt (vbw): Koalitionsvertrag setzt Wachstumsimpulse

Zum Koalitionsvertrag erklärt Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.: „Wir freuen uns, dass jetzt der Weg frei ist für eine handlungsfähige und stabile Bundesregierung, die wir angesichts der großen innen- und außenpolitischen Herausforderungen dringend benötigen. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD enthält ein Bündel an Maßnahmen zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts und setzt Wachstumsimpulse: Gut, wichtig und richtig sind die Vorhaben zur Senkung der Energiekosten. Insbesondere die Verständigung auf einen Industriestrompreis ist ein sehr wichtiges Signal für den Standort. Ebenfalls positiv zu bewerten ist das Bekenntnis zum Erhalt der einheitlichen Strompreiszone und zur zügigen Schaffung der notwendigen zusätzlichen Kraftwerkskapazitäten. Gut, wichtig und richtig ist, dass es keine Steuererhöhungen geben wird, sondern stattdessen Investitionsanreize. So begrüßen wir insbesondere die Sonderabschreibungen für Investitionen von 2025 bis 2028 als Einstieg in eine Unternehmenssteuerreform – auch wenn wir diese gerne früher als 2028 gesehen hätten. Gut, wichtig und richtig ist der klare Fokus auf Technologie, der auch mit der Schaffung eines eigenen Ministeriums untermauert wird. Gut, wichtig und richtig sind zudem die ambitionierten Vorhaben zur umfassenden Modernisierung, Beschleunigung, Entschlackung und Digitalisierung der Verwaltung und ihrer Verfahren sowie zum Bürokratieabbau. Wir begrüßen hier insbesondere die Abschaffung des nationalen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes. Kontraproduktiv ist allerdings die Schaffung eines Tariftreuegesetz, das zusätzliche bürokratische Belastungen bedeutet. Gut, wichtig und richtig ist zudem das Bekenntnis zur Automobilindustrie und die klar erkennbaren Willen zum Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Gut, wichtig und richtig ist, dass die tägliche Höchstarbeitszeit durch eine wöchentliche Höchstarbeitszeit ersetzt wird. Das schafft zusätzliche Flexibilität. Gut, wichtig und richtig ist zudem, dass das Bürgergeld zu einer neuen Grundsicherung für Arbeitssuchende umgestaltet wird und insbesondere etwa der Vermittlungsvorrang beim Bürgergeld wieder eingeführt wird. Positiv ist auch, dass das gesamte steuerfinanzierte Transfersystem einer grundlegenden Reform unterzogen werden soll. Im Hinblick auf die Sozialversicherungssysteme sind leider kaum Maßnahmen zur Stabilisierung der Sozialversicherungsbeiträge vereinbart worden. Wir hoffen, dass die eingesetzten Kommissionen zu spürbar kostensenkenden Ergebnissen kommen. Eine Chance auf Wachstum und zur inneren Befriedung unserer Gesellschaft sind die Mittel aus dem Sondervermögen für Infrastruktur sowie die richtige Entscheidung, deutlich mehr in Verteidigung zu investieren. Der Koalitionsvertrag legt richtigerweise die Basis dafür, dass diese zusätzlichen Gelder jetzt auch effizient verausgabt werden.” (Quelle: vbw)

Quelle: Gesamtmetall