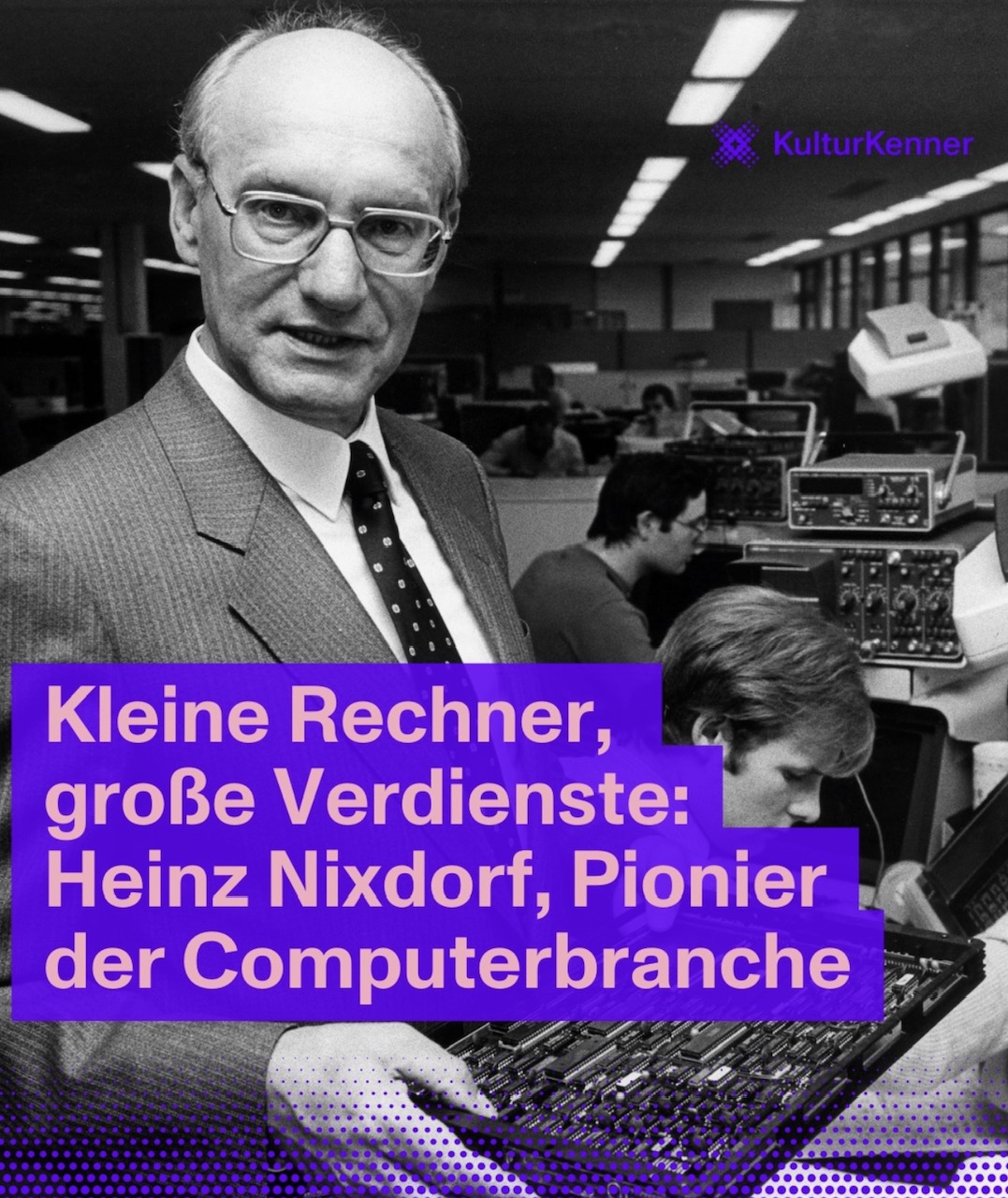

100 Jahre Heinz Nixdorf – Das HNF feiert den Visionär der Computertechnik

Kein Name wird so nachhaltig mit dem Aufbau der deutschen Computerindustrie verbunden wie der von Heinz Nixdorf: Am 9. April 1925 wurde er in Paderborn geboren. Zu seinem hundertsten Geburtstag stellt das Heinz-Nixdorf-Forum (HNF) sein komplettes Veranstaltungsjahr unter das Motto „Nixdorf100“.

(cs) Mit einem neuen Ausstellungsbereich ehrt das Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF) seinen Namensgeber – und bietet spannende Einblicke in ein außergewöhnliches Lebenswerk. Ein Abstecher nach Paderborn lohnt sich, meint zumindest unsere Redaktion.

Am 9. April 2025 wäre Heinz Nixdorf 100 Jahre alt geworden. Zu Ehren des Pioniers der Computertechnik hat das HNF in Paderborn seinen Ausstellungsbereich zur Geschichte der Nixdorf Computer AG vollständig überarbeitet und neu eröffnet. Die feierliche Eröffnung fand im Rahmen eines Festakts mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst statt.

Wüst würdigte Nixdorf als „Visionär und Wegbereiter der digitalen Zukunft“ sowie als „großzügigen Unterstützer von Sport, Bildung und Leistung“. Der neugestaltete Bereich zeige eindrucksvoll, wie ein junger Tüftler aus Paderborn die Informationstechnik in Deutschland entscheidend prägte – und wie sein Erbe heute weiterlebt.

Vom Elektronenrechner zur Weltmarke

Heinz Nixdorf gründete 1952 mit nur 27 Jahren sein erstes Unternehmen – und entwickelte als einer der Ersten in Deutschland Elektronenrechner. Aus der kleinen Werkstatt wurde in wenigen Jahrzehnten ein internationales Technologieunternehmen: Die Nixdorf Computer AG beschäftigte bei seinem Tod im Jahr 1986 über 25.000 Menschen in 47 Ländern.

Der neue Ausstellungsbereich im HNF trägt den Titel „Nixdorf – Wegbereiter der dezentralen Datenverarbeitung“und zeigt in modernem Design, interaktiven Stationen und multimedialen Installationen die rasante Entwicklung des Unternehmens – und das Lebenswerk eines Mannes, der Zeitgenossen wie Nachwelt gleichermaßen fasziniert.

Zentrum des überarbeiteten Ausstellungsbereiches ist das Portrait von Heinz Nixdorf als Pixelkunst. Darunter befindet sich die Unterschrift des Computerpioniers in Neon. Davor stehen zwei Medienstationen mit informativen Filmen. Fotos: HNF/Kulturkenner NRW

Historie trifft auf Gegenwart

„Wir sind stolz, zum Jubiläum die Geschichte der Nixdorf Computer AG zeitgemäß und interaktiv neu erzählen zu können“, sagte HNF-Geschäftsführer Dr. Jochen Viehoff. Kurator Dr. Christian Berg, Autor einer umfassenden Biografie über Nixdorf, ergänzt: „Der neue Bereich würdigt nicht nur die unternehmerische Leistung, sondern hebt auch die prägenden Einflüsse hervor – etwa durch seinen Mentor Walter Sprick, dessen Briefwechsel mit Nixdorf jetzt prominent inszeniert ist.“

Neben der Technikgeschichte wird auch das Selbstverständnis der sogenannten „Nixdorfer“ erfahrbar. Eine inszenierte Büroszene und persönliche Videointerviews vermitteln, wie stark sich die Mitarbeitenden mit „ihrem“ Unternehmen identifizierten.

Ikonische Geräte und bisher unveröffentlichte Aufnahmen

Zu den Ausstellungshighlights zählen Meilensteine wie die Nixdorf 820, der erste Computer am Arbeitsplatz, sowie Bürocomputer, Geldautomaten, Kassensysteme und die erste digitale Telefonanlage aus deutscher Produktion. Ergänzt wird die Präsentation durch bislang unveröffentlichtes Videomaterial, das den Einsatz von Nixdorf-Technologie in Industrie, Handel und Banken zeigt.

Besonderes Augenmerk liegt auf dem Mitmachen: Interaktive Spiele, ein Familien-Quiz im Stil von „1, 2 oder 3“ und Lernstationen zur Platinenfertigung – insbesondere mit Fokus auf die Rolle von Frauen – öffnen die Ausstellung für Besucher*innen jeden Alters.

Ein Jubiläumsjahr voller Programm

Der neugestaltete Ausstellungsbereich ist nur der Auftakt eines ganzen Themenjahres: Unter dem Motto „Nixdorf100“plant das HNF zahlreiche Veranstaltungen. Am 13. April folgt ein „Sachen-machen-Tag“, am 6. Juli ein großes Sommerfest und im Oktober das beliebte Retro Computer Festival (11./12.10.). Parallel wird die Dauerausstellung weiterentwickelt – unter anderem mit neuen Bereichen zur PC-Geschichte und zum Silicon Valley, die ab Herbst eröffnet werden.

Bereits jetzt ist ein ganz besonderes Erinnerungsstück im Foyer des Museums zu sehen: Heinz Nixdorfs NSU Ro 80, den er bis zu seinem Tod 1986 selbst fuhr. Und ab dem 30. August zeigt eine kleine Ausstellung eine andere Seite des Computerpioniers – seine Sammlung seltener Mineralien.

Weitere Informationen und das komplette Jubiläumsprogramm gibt es unter:

👉 www.nixdorf100.de